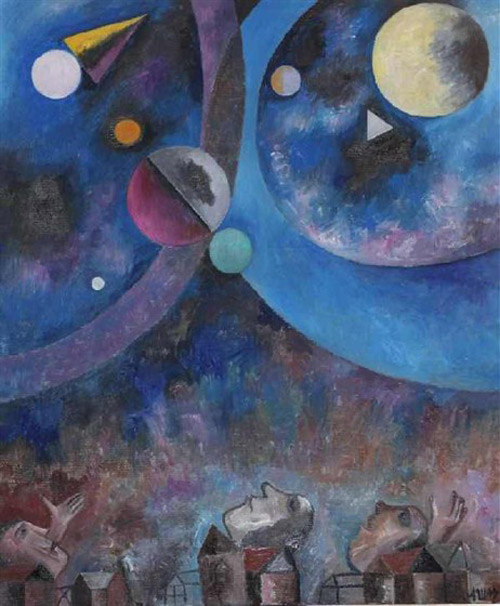

Написано по заказу посольства Японии для буклета выставки, посвященной 70-летию атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. К сожалению, организаторы выставки ее отменили, объяснив свое решение нежеланием огорчать американских коллег

Александр Лабас – ярчайший представитель русского авангарда первой половины ХХ века. Его путь в большое искусство начался в легендарном Вхутемасе, где он учился у выдающихся мэтров современной живописи – Малевича, Кандинского, Лентулова и других. За годы становления художник отдал дань абстракционизму, конструктивизму, экспрессионизму. В результате в 20-е – 30-е годы Лабасу удалось сформировать свой собственный живописный стиль – острый, динамичный, со свободной, несколько эскизной и синкопированной манерой письма. Его излюбленной темой стал современный транспорт и те перемены, которую его новые разновидности внесли в жизнь СССР эпохи индустриализации. Он писал поезда, трамваи, автомобили, эскалаторы метро. Но особое место в творчестве Лабаса занимает авиация с ее стихией неба и воздуха. Вибрирующий свет и цвет, наряду с новаторскими ракурсами, подсказанными кино и фотографией того времени, стали для мастера главным изобразительным средством. Работая масляными красками, он сумел придать им прозрачность, стремительность и романтику акварели и тем самым удивительно точно передать ощущение динамики, скорости, высоты, полета, движения, что до сих пор так и не удалось никому из его коллег.

К сожалению, в середине 30-х годов в СССР сменилась официальная идеология. Всех авторов, кто не укладывались в прокрустово ложе «социалистического реализма», где главным считалось «понятное народу» содержание, а не качество живописи, объявили формалистами. Среди них оказался и Александр Лабас. До 60-х годов – начала хрущевской оттепели – для художника закрылись все выставочные залы. Однако он продолжал работать в стол – в основном в технике акварели, откликаясь на все исторические события, которые происходили у него на глазах. Читать далее