Идеолог концептуализма Толстый отрекся от самого себя, чтобы доказать, что искусство и жизнь – экзистенциальные синонимы

Впервые напечатано в журнале «Русский европеец» №181 за 2013 год

Если начать рассказывать творческую биографию Толстого (Владимира Котлярова) подробно, перечисляя все им сделанное, то рискуешь никогда не закончить. Бывали времена, когда Толстый по несколько раз в день шокировал народ своими вивристическими визуансами, каждый скрупулезно фиксируя и документируя в виде манифестов и фотографий и помещая в анналы современного трансавангарда – как любил называть то, что он делал, сам автор. Толстый старался жить по принципу мгновение – документ – поступок, причем все три компонента были обязательны. Каждое мгновение жизни современного художника обязано быть документально запротоколировано. Иначе ни о каком «культурном пласте» и речи быть не может.

С самого начала своего знакомства с современным искусством Толстый поставил цель очистить его от циников, прагматиков и коммерсантов. Недаром родители считали его неисправимым романтиком. Главным оружием он выбрал вивризм (от французского vivre – жить), который родил и выстрадал ценой всей своей скандальной жизни.

Вивризм подразумевает, что жизнь и искусство – абсолютно одно и то же. Между обоими понятиями не существует границы, поэтому творческая и житейская биография художника должны слиться в единое целое, превратившись в бесконечный акт артистического самосожжения. Автор должен каждую минуту быть готовым ответить за базар – за то, что воплощает в своих поступках. Веришь в Христа – будь добр добровольно взойти на Голгофу, распять самого себя и продержаться на кресте трое суток, чтобы на собственной шкуре понять, какие муки претерпел твой Спаситель. Именно так Толстый и сделал, своим подвигом получив право обличать и поучать «коллег».

Диапазон его творческих проявлений – беспределен. Толстый всю жизнь фонтанировал идеями, пытаясь совершить переворот в искусствознании, живописи, концептуализме, акционизме, поэзии, публицистике, издательском деле, философии, актерском мастерстве и даже археологии (по найденным в земле черепкам изучал историю великого переселения народов – в центре его концепции находились курды). И практически во всем преуспел, постиг, видоизменил, преобразил.

Доэмигранская биография Толстого выглядит на первый взгляд сумбурно. Окончил московский кислородно– сварочный техникум. Потом – школу авиаторов. Летал на первых советских бомбардировщиках с атомными боеголовками Ил–68 в качестве специалиста по кислородному и высотному оборудованию. После армии – научный сотрудник кафедры счетно-вычислительных машин МВТУ имени Баумана. В 26 лет стал начальником ВЦ почтового ящика – 49-го авиационного завода. Руководил двумястами программистами. Устанавливал первую советскую электронно-вычислительную машину на ВДНХ. Был одним из разработчиков «Сирены» – системы резервирования билетов на авиалинии. В 1969 году, занимая должность главного энергетика «Автоматсистемпроекта» Министерства приборостроения, поступил в МГУ на вечернее отделение кафедры искусствоведения исторического факультета.

Однокурсникам было по восемнадцать, а Толстому – уже за тридцать. Тут придется умолчать о некоторых проблемах того периода, которые впоследствии сыграли роковую роль в творческой биографии нашего героя. После института возглавил артель реставраторов. Под его редакцией вышел сборник научных статей, посвященный методам реставрации скульптуры. Автор рекордного, до сих пор не перекрытого достижения – в Александровске-Сахалинском в одиночку отреставрировал первый монументальный памятник Ленину высотой 18 метров, отлитый в Петрограде в 1924 году, вместе с девятиметровым красного мрамора постаментом.

В один прекрасный день Толстый, услышав зов свыше, превратился из Савла в Павла – решил отречься от земной жизни с ее запретами и условностями и совершил что-то вроде обряда пострижения в монахи – чтобы отправиться на войну за свои идеалы свободным от светских условностей и обязательств. Установил в пустой нише колумбария Новодевичьего кладбища доску со своей фамилией и датами, выбрав в качестве конечной день отъезда в эмиграцию.

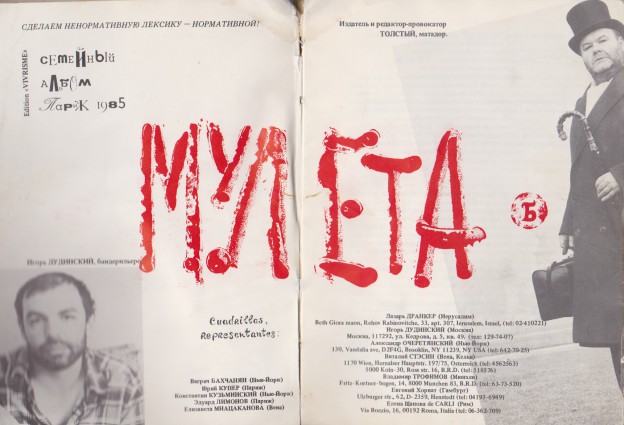

Во Франции Толстый основал Парижскую ассоциацию (впоследствии Орден) независимых русских художников, писателей и поэтов имени боярина Ордын-Нащокина – высокопоставленного исторического деятеля, который считал себя одновременно и патриотом, и западником, тем самым подготовив почву для петровских реформ. Орден был призван «поддерживать все новые авангардные течения, оставаясь вне политических и религиозных влияний». Его иерархия строилась по принципу корриды. Неофит получал звание члена кавалькады, что открывало перспективы подняться до бандерильеро или пикадора. Матадором мог быть только Толстый – недаром он провозгласил себя Первым человеком вселенной. Почетными членами Ордена сразу же избрали князя Андрея Курбского, П.Я. Чаадаева, Печорина, Кропоткина, Наталью Гончарову, футуристов Владимира Гольцшмидта, Давида Бурлюка, Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, а также скомороха из фильма Тарковского «Андрей Рублев» в исполнении Ролана Быкова. При ордене вскоре возникло издательство «Вивризм» с альманахом (семейным альбомом) «Мулета». В предисловии к первому выпуску говорилось: «Семейный альбом задает себе целью собирательство явлений нонофициального и нонреспектабельного искусства и литературы, поскольку старый «нонконформизм» безнадежно изжил себя. Самые яростные «нонконформисты» десятилетней давности стали на Западе самыми заурядными и скучнейшими конформистами». Так Толстый обозначил водораздел и четко назвал противника. Чуть позже к затратной в плане типографских расходов «Мулете» присоединился оперативный боевой листок (по формату напоминавший антисоветские листовки 60-х) «Вечерний звон». В течение двух десятилетий оба издания разили, дразнили, клеймили, раздражали и провоцировали всех и вся, выпуская залпы по бывшим «своим», которые, как считал Толстый, в эмиграции растеряли былой жар души и пафос протеста, стали приспособленцами и предали боевые идеалы авангарда. Не щадили никого – ни Максимова, ни Даниэля с Синявским, ни Буковского, ни Солженицына, ни Зиновьева. Компромат находился на всех – благо «конкурентам» и недоброжелателям не было числа.

Толстый еще в молодости твердо решил, что если хочешь остаться в вечности – то изволь, чтобы ни дня без высказывания. В результате всю жизнь плодовитый, неутомимый и неугомонный толстяк ежедневно выдавал на гора манифесты, картины, демонстрировал публичные перформансы, где главным действующим лицом было его обнаженное тело, рассылал по всему миру сотни образцов мейл-арта (признанных сегодня шедеврами) да еще умудрялся сниматься в культовых французских фильмах – пусть большей частью и в эпизодах. Одна из его ролей, в свое время шокировавшая наповал его московских знакомых, – палач в «Королеве Марго», когда его партнершей в кадре была сама Изабель Аджани. А в перерывах между самосожжениями – бесконечные общения с единомышленниками, споры, отстаивание убеждений, нападки, планы на будущее, философские откровения, исповеди.

Благодаря съемкам в кино и вообще нечеловеческой активности некоторые представители масонских структур отрекомендовали Толстого тогдашнему мэру Парижа Жаку Шираку, который решил одарить пассионарного русского иммигранта (так сложилась политическая конъюнктура) роскошной муниципальной квартирой в центре французской столицы. В результате Толстый на отложенные на жилье деньги сумел купить небольшой замок на побережье Ламанша – в городке Ипорт (в 20 километрах от туннеля). Там его и похоронили. Место для могилы Толстый прикупил заранее – на возвышенности, с которой открывается роскошный вид на безбрежную гладь Гольфстрима.

Всю жизнь Толстый хранил верность двум политическим идеологиям – народничеству и анархизму. Считал себя имперским державным анархистом (написал соответствующий манифест) и последнее десятилетие посвятил в основном «уничтожению» денежных знаков. Искренне верил, что, нанося на купюру изящный орнамент очередного антибуржуазного афоризма, он подрывает основу несправедливости современного миропорядка.

Однажды Толстый раз и навсегда отказался от национальности (опять же посредством манифеста). Тем не менее, когда речь заходила о России, он принципиально не поддерживал злопыхательские суждения и не упускал случая подчеркнуть свою патриотическую ориентацию.

В общих чертах его идея была такова. Россия – подобие ада, этакая сакральная многонациональная территория страданий, куда высшие силы посылают избранных счастливчиков, предназначенных к вечной жизни посредством прохождения через временные мучения. Зато безропотно претерпевших носителей российского метафизического иррационализма ждет неизбежное спасение. В каком виде – каждый домысливает сам.

Следовательно, само пребывание на земле не требует от православного христианина каких-то особых обязательств. Главное – относиться к процессу серьезно (быть вивристом) и не делать зла ближнему.

Именно таким сошедшим во ад России православным вивристом, призванным открыть глаза человечеству на свою миссию, и считал себя Толстый. А эмигрировал – исключительно чтобы развязать себе руки и быть свободным.

В эмиграции он никогда не прерывал самых тесных связей с Россией. На родине среди его почитателей было немало представителей политического (но, к сожалению, не художественного) истеблишмента. Общаясь с моим другом, меня не покидало ощущение, что, выслушав очередную порцию моей информации, он, прежде чем ответить, брал тайм-аут, чтобы с кем-то свериться на предмет моей «объективности» и соответствия истинному положению дел, а также официальной точке зрения. Да он и не срывал удовлетворения от своей востребованности, гордился, что продолжает «консультировать», что к нему часто обращаются с просьбой спрогнозировать тот или иной вариант – особенно если дело касалось российско-французских отношений.

Все близко общавшиеся с Толстым единодушно отмечают, что в нем отчетливо присутствовало божественное начало – в языческом, само собой, понимании. Оно проявлялось, в частности, в его нечеловеческом обаянии, в азартном отношении к приготовлению пищи, в тончайшем гурманстве. Он мог часами, купив много-много сыра и вина разных сортов – смаковать процесс, подбирая одно к другому, чтобы в конце концов достичь идеального сочетания и «букета». После чего восторженно делился радостью открытия с теми, кто был рядом («Нет, вы попробуйте!») А с какой взыскательностью он подбирал гардероб в бутиках, уделяя долгие часы созданию своего имиджа. Вот уж кого я считаю стилистом номер один. Слушая его пространные, но всегда безупречные с точки зрения математики мысли и аргументации монологи, изложенные с подчеркнуто внятной и членораздельной интонацией, собеседника не покидало ощущение, что перед ним – представитель высших миров, посланный, чтобы передать простым смертным очередную инструкцию или фрагмент тайных знаний. Наконец самый верный признак, что имеешь дело со внеземным интеллектом, – исчезающее время. В обществе Толстого сутки могли уложиться в несколько минут. Не успели разлить и обменяться мнениями, как выясняется, что пролетело 24 часа.

К сожалению, постоянно прогрессирующие недуги в последние годы не позволяли моему другу и учителю общаться с московскими друзьями и знакомыми с прежней интенсивностью. Подозреваю, что причина – не только в проблемах со здоровьем, но и в окружении Толстого. Ослабленному человеку проще сдаться на милость победителя, чем продолжать сопротивляться – особенно если мир опошлился настолько, что любое сопротивление потеряло всякий смысл.

Толстый и после ухода остается для меня непревзойденным идеологом концептуализма. Его коньком была философия перформанса, манифестация своего тела в парадоксальных пространствах и обстоятельствах. Поэтому для меня было бы важно выяснить его отношение к подвигу Pussy Riot. Но, с учетом его нездоровья, у меня язык так и не повернулся волновать своего друга мучительными и провокационными вопросами.

Тем не менее перформанс Толстого в фонтане Треви в 1981 году был ничуть не менее масштабен и актуален, чем панк-молебен в ХХС – с учетом тогдашнего и сегодняшнего контекстов. Просто, как сказал кто-то из классиков, сначала высказывается гений. Но рано или поздно находится профессионал, который повторяет то же самое в более удобное для общества время. В результате все лавры достаются профессионалу. Теперь представьте. Из-за скульптурной группы фонтана показывается абсолютно голый и размалеванный всеми цветами радуги толстяк, который неистово орет: «Итальянцы, берегите папу! Папе грозит беда! Над папой сгустились тучи!» На нарушителя общественного порядка набрасывается полицейский наряд и увозит его в тюрьму. За «известного русского акциониста» ручаются несколько человек из числа римских аристократов и авторитетных общественных деятелей. Через восемь дней Толстого выпускают. А на следующий день в папу всаживает три пули турецкий экстремист Али Агджа. На четвертой пистолет дал осечку. В полиции уверены, что «известный акционист» реально знал о готовящемся покушении – и снова отдают приказ о его аресте. Однако у следствия нет никаких доказательств. Тогда в ватиканских кулуарах возникает подозрение о том, что уж не пророк ли тот безумец из фонтана. Так Толстый стал своим там, куда попадает далеко не каждый посвященный.

Скорее всего Толстый осудил бы девушек-пусек. В одном из его многочисленных вивристических манифестов прямо говорится о недопустимости вторгаться с художественными акциями в сакральное пространство. На что я бы возразил ему в том смысле, что не вижу оснований считать ХСС таким уж «сакральным пространством». Но я уверен, что Толстый никогда не стал бы идти в разрез с «генеральной линией». И вовсе не из-за верноподданнических инстинктов – просто он искренне считал, что любая верховная власть всегда экзистенциально права (в чем я с ним абсолютно согласен).

Несмотря на безбашенность в творчестве и неистовость, с которой он сокрушал «врагов», в обличении советской системы, а позже – новой, постперестроечной номенклатуры он был человеком крайне осмотрительным – правда, всякий раз старался объяснить осторожность своей врожденной привередливостью. Когда появилась боевая, острая «Лимонка», я понял, что отныне «Мулете» и ее приложению «Вечерний звон» придется расширять тематику, затрагивать политические темы, поскольку бесконечные разборки среди творческой интеллигенции нашей аудитории уже надоели. Мол, придется спуститься в более нижние этажи социальной иерархии. На что Толстый решительно и безоговорочно ответил, что никогда аристократическая «Мулета» не опустится до презренной политики.

Толстый оставил после себя много детей – столько, что можно сбиться со счета. Оплодотворял своим божественным семенем все вокруг. Правда, ни с кем из отпрысков отношения у него так и не сложились. Женщин он любил, не пропускал ни одной юбки и терпеть не мог так называемые «мужские компании» – когда в застолье не участвовало ни одной юной особы. Говорил, что в отсутствие девушек исчезает состязательность, стимул демонстрировать свое красноречие – спорить и проповедовать.

И только в одном его судьба сложилась трагически. Слишком многих он раздражал. Слишком многим встал поперек горла. Слишком многие неистово завидовали его удачливости – в первую очередь доставшейся на халяву квартире и замку. Слишком много влиятельных людей (в первую очередь из так называемой «искусствоведческой мафии») сделали все, чтобы он не стал актуальной частью московской художественной жизни. Да его просто вычеркнули из контекста! В первую очередь – его же сокурсники по кафедре искусствоведения исторического факультета МГУ, которую четыре десятилетия возглавлял академик Сарабьянов. В середине 60-х Толстый там учился, оказавшись на десять лет старше своих однокашников (до того менял профессии как перчатки). Поскольку он был членом КПСС, Владимира Котлярова, как старшего по возрасту, выбрали парторгом факультета. В его обязанности входило поддерживать «правильную» идеологическую атмосферу и одергивать слишком увлекающихся современным западным формализмом студентов. Так исторически сложилось, что практически все его однокурсники, окончив обучение, заняли ведущие позиции в Министерстве культуры и курировали весь художественный процесс Советского Союза. Само собой они считали себя крутыми либералами, поэтому тут же поспешили распустить о Владимире Котлярове слухи, что он якобы «стукач». Расхожий и, в сущности, бездоказательный ярлык, который на него наклеили, еще долго сопровождал Толстого по жизни. Характерный пример. Ни одно московское издание не захотело опубликовать некролог о Толстом! Даже во время перестройки 90-х, когда Толстый уже получил возможность наезжать в Москву из эмиграции с выставками, зависть делала свое черное дело. Журналистам откуда-то сверху приказывали вообще не упоминать о Толстом в СМИ. Его акции в России откровенно и подчеркнуто замалчивались. Ни одного упоминания в прессе!

Бог судья всем гениям. Главное, что сегодня, на закате своей жизни я не знаю ни одного человека, который сказал бы мне, что Толстый нанес ему лично какой-то ущерб или чем-то навредил. Будучи в течение тридцати лет едва ли не самым верным его единомышленником, я знал практически всех, с кем Толстый пересекался. До сих пор ни одной конкретной претензии мне не поступало – хотя (как ни парадоксально) я давно свой в тесном кругу ближайших и влиятельнейших недоброжелателей моего покойного друга.

Как бы там ни было, я искренне считаю, что нас покинула огромная ипостась божественного начала. Умер не Толстый. Он бессмертен – как любой гений, изменивший культурную ситуацию. Просто русскому сектору культурной вселенной не везет. Его покидают лучшие из лучших. А воспроизводства, увы, как не было – так и нет.