*художника Шемякина советскому народу

Впервые напечатано в газете «Вечерний звон». Париж, 1999 год (номера уточняются)

Вышло в виде книги в издательстве «Магазин искусства» в 2002 году

Глава первая

Всю ночь у меня пили. А утром, часов в семь, едва я успел выпроводить последних еле державшихся на ногах гостей, раздался звонок в дверь. С трудом соображая, я открыл. На пороге стоял диссидентский поэт Ебашкин, пишущий под псевдонимом Гречка. По случаю раннего часа он был как ни странно совершенно трезв, хотя такое с ним случалось не часто, и тут же, не сняв плаща, устремился к столу. В руках Ебашкин почему-то держал пустую пол-литровую стеклянную банку.

Но увы – погуляли мы лихо, допили все подчистую, а потому кроме нескольких рядов до донышка опустошенных бутылок предложить мне Ебашкину было нечего. Убедившись, что выпито все до капли, Ебашкин на меня напустился:

– Как тебе не стыдно. В семь утра – и уже пьяный. Спиваешься, старик. Вернее, окончательно спился. А еще надежда русской литературы. Ведь мог бы великим писателем стать, если бы не пил. А вы куда смотрите? – напустился на мою жену Ебашкин.

Та, по понятным причинам тоже не слишком отчетливо соображая, все же чего-то там сформулировала:

– Мы… одно событие… отмечали. А вообще-то он не пьет.

– Что вы мне лапшу на уши вешаете. Факты вот они – налицо. Восемь утра, а он уже на ногах не стоит.

– Ебашкин, – возражаю я ему, – я не уже, а еще.

– Не имеет значения, – кричит. – Если ты писатель, то должен писать, писать и писать. А ты вместо того, чтобы писать, писать и писать, пьешь. Ну да ладно. С сегодняшнего дня я беру над тобой шефство. Ты думаешь я зачем в такую рань пришел? Отныне ты у меня пить больше не будешь, а начнешь только писать, писать и писать. Причем – не бесплатно.

– Это как так? – изумился я. – За деньги что ли?

– За деньги, за деньги… – сердится. – Причем не за какие-то там совковые деревянные, а за валюту.

«Ого, – обрадовался я, – вот повезло так повезло». А Ебашкин продолжает:

– Теперь все будет просто. Написал страницу – триста долларов будь любезен из рук в руки получи.

– Из каких рук? – не сообразив, спросил я.

– Из этих вот, – Ебашкин протянул мне обе ладони. Банку свою даже на стол поставил.

– Ебашкин, – я на самом деле не мог понять, – а для чего тебе банка?

Ебашкин с досады махнул рукой.

– А, да что с тобой разговаривать. За тридцатник перевалило, а все дурак дураком, ума так и не набрался. Да для конспирации, для конспирации банка, понимать надо. Я из дому выхожу, а стукачи думают – куда это он в такую рань намылился. А я – с банкой, вроде как в магазин за сметаной пошел, понял? А на самом деле – к тебе. Ясно теперь? И тебе советую. Отныне без банки из дому ни ногой.

– А если за бутылкой? – спрашиваю его. – Все равно с банкой?

Ебашкин с минуту поразмышлял и заключил:

– Если за бутылкой, то можно и без банки. Но сейчас речь не об этом. А о том, что с сегодняшнего дня ты начинаешь работать только на меня. Причем, как я уже сказал, исключительно за наличные и исключительно за доллары.

– О таком, – восхитился я, – я и мечтать не мог. А откуда, если не секрет, доллары? – поинтересовался я.

– Какой там секрет. Просто я вчера купил пару издательств и намерен тебя издавать.

– Каких издательств? Если опять же не секрет.

– Запомни. С сегодняшнего дня у меня от тебя никаких секретов нет. Одно – во Франции, а другое – в ФРГ. Но это пока так, первый шаг. В дальнейшем, как только дело пойдет, еще с десяток издательств прикуплю. При моих доходах – это раз плюнуть.

Глава вторая

Тут надо вернуться на сколько-то назад и рассказать одну предысторию. Провожали мы в Израиль или там в Америку Льва Халифа. Тусовка у него дома собралась знатная. Среди гостей я увидел Ебашкина и направился к нему. Само собой я бы просто так не подошел, а подождал бы, пока Ебашкин сам подойдет, но возле него стояла ослепительной красоты длинноногая и золотоволосая девчонка с зелеными с поволокой глазами, и я не удержался.

– Привет, – говорю, – Ебашкин. Давно тебя не видел. – Сам же не отвожу глаз от девчонки.

Слышу, как Ебашкин мне отвечает:

– Познакомься, старик. Моя новая жена Лена.

«Знаю, какая она тебе жена», – мысленно ухмыляюсь. Ебашкин в своем репертуаре. Такие роскошные девчонки ему не по зубам, и он само собой комплексует, но вида не подает. А выходит из положения так. Чтобы закрепить за собой репутацию любимца нимфеток, он, знакомясь где-нибудь на стороне с очередным небесным созданием, начинает заливать ей о том, как прикольно и весело живут в диссидентской богеме, обещает сводить на прием в какое-нибудь посольство, и все такое. При этом он ставит одно условие. Когда он при всех будет называть ее своей женой, то чтобы она не возражала. Ради того, чтобы потусоваться в обществе легендарных диссидентских писателей и художников, юные дамы как правило не торгуются и соглашаются. Вот и сегодняшняя прелестница наверняка еще разок-другой воспользуется услугой уже давно и основательно обремененного женой и детьми Ебашкина, пока не освоится (а надо заметить, что современные красотки соображают что к чему практически мгновенно) и в конце концов подыщет в нашей джинсово-иностранно-фарцовочной диссидентской среде себе кого-нибудь по вкусу.

– Очень рад, – раскланиваюсь, – познакомиться.

– Правда, – спрашивает Ебашкин, – моя новая жена красивая?

– Просто чудо, – отвечаю в восхищении.

– То-то же, – как ребенок радуется Ебашкин. – У тебя никогда таких красивых жен не было. А ты, я смотрю, вместо того, чтобы писать, писать и писать, по тусовкам шляешься? Бери, старик, пример с меня. Я весь последний год из дому не выходил, и все писал, писал и писал. И вот результат. Роман закончил. «Слава Ростропович перепиливает ящик» называется. Шикарное название, правда? Вся Америка без ума. На Западе нарасхват, старик. Не поверишь, уже в тридцати девяти издательствах на восьмидесяти трех языках вышел, расходится мгновенно. Каждый день приносит мне от десяти до тридцати миллионов долларов чистыми. А все, старик, потому что не пью.

– Повезло же вам, – говорю, – с мужем, Лена.

Мы едва успели с ней понимающе перемигнуться, как подскочила моя Рубина и, толкая меня в бок, оттащила.

– Не надоело, – возмутилась, – всякий бред слушать?

На самом деле ей, конечно же, не понравилось, как я смотрел на девочку Лену.

С тех пор так и повелось, что всякий раз, как только я встречал в компаниях Ебашкина, то подводил к нему своих новых знакомых и представлял:

– Познакомься, Клава, это тот самый Гречка, поэт, один из самых богатейших людей планеты, владелец заводов, газет, пароходов.

Ебашкин в ответ неизменно сиял как блин на сковородке и делал этакий пренебрежительный жест – ах, это, мол, само собой разумеющиеся пустяки, иначе бы меня среди вас не было. Дамы при этом обалдело шептали мне на ухо:

– Неужели правда?

Я, конечно же, спешил их уверить:

– Разумеется. Разве по его внешнему виду не заметно?

Дело в том, что Ебашкин – единственный, по-моему, из московских диссидентов, кто носит бабочку, что делает его похожим почти что на иностранца.

– А разве такое возможно, чтобы жить здесь, а заводы иметь там? – делали большие глаза дамы.

– В наше время при определенных связях и не такое возможно, – отвечал я уклончиво.

В конце концов Ебашкин в основном под воздействием алкоголя и сам вполне искренно поверил в реальность своих миллионов, и в результате ранним весенним утром 1978 года судьба привела его ко мне с предложением работать на его «издательства».

– Вечно ты пожинаешь то, что сам посеял, – проворчала Рубина.

Глава третья

С творчеством Ебашкина-Гречки у меня отношения более чем напряженные. Много раз я честно пытался на едином дыхании прочитать хотя бы два-три гречкиных стихотворения, но всякий раз мои попытки оканчивались неудачей. Строки, которые он нанизывает одну на другую километрами, уже с первых дециметров оказывали на меня какое-то гипнотически-усыпляющее действие, я зевал, веки тяжелели и слипались, мысли проваливались в бездну, сознание выключалось. Пробовал слушать те же стихи в исполнении автора – результат аналогичный. Больше двух минут бодрствовать не удавалось. Постоянные гречкины собутыльники, которых он называл своими поклонниками, когда я делился с ними впечатлениями от творчества нашего общего знакомого, уверяли меня, что я еще гигант и что рекорд самого выносливого из них составляет две с половиной минуты прослушивания и около пятидесяти сантиметров прочитывания с листа.

Тем не менее несмотря на отсутствие популярности среди отечественных любителей поэзии его псевдоним как-то промелькнул в каком-то эмигрантском альманахе, но я готов спорить на ящик виски (то есть я, конечно, со своей стороны ставлю ящик советской водки против ихнего ящика виски), что составитель того альманаха, не говоря уже о читателях, знакомством с его поэтическими шедеврами себя не обременял. Хотя бы потому, что читать гречкины стихи из-за их графоманской занудности просто невозможно.

Однако у нас в московской андеграундной тусовке ведь как? Объявит себя диссидент поэтом, так тут же и приклеится к нему что-то вроде кликухи – мол, поэт и поэт, какое кому дело, если хочет человек, чтобы так его называли. Жалко, что ли. С тем же успехом Гречка мог провозгласить себя прозектором, балетмейстером или ядерным физиком. И все немедленно бы с его «званием» согласились. Так бы и говорили:

– Не знаете, кто вон тот молодой человек в бабочке?

– О, вы разве не знакомы? Это же всемирно известный ученый – ядерный физик Ебашкин-Гречка. В девятнадцать лет полного академика получил.

– Так рано? Не иначе как шибко гениальный.

Диссидентской тусовке совершенно наплевать, кто в ней за кого себя выдает, а потому Ебашкин, кем бы он себя ни объявил, в любом случае остается в ней своим и катается себе как сыр в масле, уверяя всех, что он не больше ни меньше, как «академик». Вот только в какой отрасли? Во всяком случае за годы наших совместных пьянок я раз сто слышал от него, что он филолог, раз сто пятьдесят, что физик и математик, раз восемьдесят, что он профессор кафедры русской литературы бесчисленных зарубежных университетов, раз девяносто, что кафедры геофизики или биологии. Решив как-то раз и навсегда разобраться в деликатном вопросе, я напрямую спросил его, чем же он в конце концов занимается (кроме сочинительства стихов, разумеется).

– Ты что, старик, – услышал я. – Как ты можешь о таком спрашивать? Я же засекречен.

– Неужели, – удивляюсь, – у нас до того дошло, что докторов филологических наук засекречивают?

– Ах, – сердится, – как ты не понимаешь. Это я в Штатах доктор филологических наук, профессор славистики пятнадцати университетов, а в Москве я доктор физико-математических наук по кафедре геофизики МГУ. Физик и лирик в одном лице. Такого, старик, еще никому не удавалось.

Я бы не стал тратить время на описание уже знакомой читателю по «Как мы врем» банальнейшей ебашкинской трепотни (оправдывает меня только то, что в области придумывания наши диссиденты-авангардисты проявляют себя самыми что ни на есть замшелыми ортодоксами и консерваторами, предпочитающими пользоваться устоявшимися и отработанными в течение многих лет стереотипами), если бы мой обожаемый персонаж весной 1978 года не оказался бы, как говорится, в центре событий, не стал бы на какое-то время самым героем дня в самом что ни на есть буквальном смысле слова. И вот между прочим что произошло и чем жила либерально-диссидентская Москва в те незабываемые дни.

Глава четвертая

Дней через пять после того, как ко мне рано утром завалился с пол-литровой банкой Ебашкин, наступило 31 марта – мой день рождения, а следовательно пьянка стихийная, без повода, незаметно и органично, как бы сама по себе плавно перешла в организованную, то есть обрела повод. Ебашкин как всегда пришел с эффектной барышней лет семнадцати, которую, конечно же, представил как свою новую жену. К счастью, я ее уже несколько раз встречал на диссидентских тусовках и успел выяснить, что отдается она исключительно иностранцам, причем не бесплатно, и к тому же делится собранной по постелям информацией с компетентными органами, явно собираясь стать птицей более высокого полета, чем обычная путана-осведомительница, а потому я удивился, какого рода интерес она может испытывать к таким совершенно бесполезным для ее «начальства» фигурам, как я или Ебашкин. Тем не менее все вскоре прояснилось.

Пробыв у меня минут сорок, ебашкинская подруга ушла в одиночестве, незаметно покинув своего уже успевшего основательно накачаться спутника. Видимо, она не увидела среди присутствовавших ни одного, кто мог бы ее хоть чем-то заинтересовать. Ебашкин, по-моему, даже не заметил ее исчезновения. Он то и дело брал меня под руку и водил по квартире, бормоча:

– У тебя здесь одни стукачи. Заметь, куда я – туда и они. За мной по пятам так и ходят. А мне надо с тобой с глазу на глаз поговорить.

В конце концов мне слоняться под руку с Ебашкиным надоело – еще могли чего нехорошее о наших отношениях подумать, благо ебашкинский облик (он стрижется а-ля Русь, под горшок, необыкновенно румян и постоянно завлекающе улыбается) давал к тому все основания, поэтому я ему предложил:

– Пойдем, – говорю, – запремся в ванной.

Но ванная оказалась занята, там уже кто-то с кем-то заперся, а потому уединились мы в туалете. Когда я щелкнул задвижкой, Ебашкин облегченно вздохнул.

– Ты, старик, – спрашивает, – поди решил, что я к тебе без подарка пришел?

– Что ты, – бормочу, смутившись, – лучший подарок для меня – твой приход.

– А я к тебе с подарком, старик, – произнес с видом заговорщика Ебашкин. – Бритвы у тебя не найдется? Или ножа какого-нибудь? – и страшные глаза делает.

– Здесь нет, конечно, – говорю ему, а самому как-то даже не по себе стало. – Откуда в уборной бритве или ножу взяться? Я пойду принесу, – предлагаю ему.

– Не надо уж, – шепчет.

– А зачем тебе… бритва? – тоже шепотом спрашиваю.

– Как зачем? Подкладку отпороть. Да уж ладно, обойдусь. – И Ебашкин, взяв в зубы полу пиджака, потянул, подкладка затрещала, нитки разъехались, и из-под шва выглянул уголок пачки каких-то листков размером с небольшую записную книжку.

– Что там у тебя, листовки? – поинтересовался я.

Ебашкин извлек один из листочков и, прежде чем протянуть мне, торжественно прошептал:

– Сначала поклянись, что ни одной живой душе не покажешь.

– Чтоб я сдох, – говорю. – А Рубине можно?

Ебашкин немного помялся и разрешил:

– Рубине так и быть, – говорит, – но больше – никому.

Он повертел листок в руках, внимательно разглядел его со всех сторон, как будто видел в первый раз, полюбовался и наконец вручил мне:

– Хоть ты, – говорит, – старик, и не заслужил, но вот тебе мой подарок.

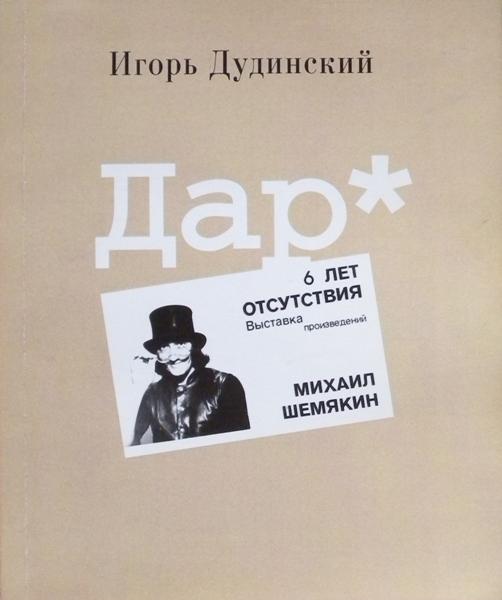

Я с трепетом взял. Всю левую сторону листка занимала отпечатанная на ксероксе фотография веселого длинноволосого мужчины лет сорока в старомодном цилиндре, кожаной жилетке и в маленьких круглых очках, которые он правой рукой придерживал на кончике носа и поверх которых смотрел мне прямо в глаза, слегка улыбаясь с выражением, как будто хотел сказать что-то вроде: «Хуюшки вам всем, меня просто так не наебешь, я сам вас всех триста раз наебу». С правой стороны от него были напечатаны, судя по всему вырезанные из газетных заголовков и наклеенные, буквы, которые составляли слова: «6 лет отсутствия. Выставка произведений. Михаил Шемякин». Я сразу, конечно же, узнал в забавном персонаже знакомого мне по глезеровским каталогам художника Шемякина, покинувшего своих ленинградских поклонников в самом деле ровно шесть лет назад и проживающего сейчас в Париже.

– Понял? – многозначительно произнес Ебашкин.

– Что? – спросил я.

– То, что у тебя в руках приглашение на выставку, которую я сейчас организовываю.

– Во Франции?

– Если бы, – самодовольно ухмыльнулся Ебашкин. – В Москве.

– Ух ты. А где именно?

– Так. В одном месте. Пока секрет, старик, – уклонился от ответа Ебашкин.

– А куда же мне тогда с твоим приглашением приходить? – удивился я.

– А этого уж я тебе сказать не могу. Извини, старик, – пробормотал с самодовольным видом Ебашкин и, оттеснив меня, щелкнул, открывая дверь, щеколдой.

Я вышел за ним. Гостей, хорошо и похуже знакомых, толпилось человек с пятьдесят. Ебашкин отправился кочевать от одного к другому. Хорошо знающие его старались от него побыстрее отделаться, отходили в сторону, оставляя его на тех, кто знали его похуже. Откуда-то донеслось:

– Кто этот жизнерадостный идиот?

Повод к таким вопросам давала все та же широкая и, я бы сказал, президентская улыбка, ни на минуту не исчезавшая с ебашкинской физиономии и которая в ансамбле с огненно-алой бабочкой была призвана символизировать ебашкинские оптимизм, деловитость и успешность.

– Поскорее бы Гречка накачался, а то не дай Бог стихи читать вздумает, – услышал я в конце концов.

К чести Гречки следует отметить, что доставать своим творчеством моих гостей и омрачать мне праздник он не стал – и прежде всего потому, что у него в тот вечер нашлась куда более роскошная возможность для самоутверждения в виде пачки шемякинских приглашений. Не осталось на моем дне рождения человека, которого бы Ебашкин не отволок куда-нибудь в укромное местечко и которому не вручил бы одну из своих ксерокопий, при этом взяв самую страшную клятву, чтобы никому не слова, только тебе, старик, персонально и т. д. В конце концов, исчерпав запас листочков, он тихо отключился в каком-то углу.

К часу ночи народ разошелся, но завалился еще гость, незнакомый мне здоровенный детина с белокурыми густыми волосами до плеч, русой бородой и тонюсенькой, как спичка, девочкой.

– Гречка у вас? – пробасил здоровяк, переступая порог.

Я показал на ебашкинское тело.

– Мне Гречка оставил записку с вашим адресом, – загудел гость, – чтобы я сюда к вам ехал. Я только что приехал из Ленинграда, участник нескольких выставок русского авангардного искусства в Европе.

– Очень приятно, – отвечаю. – Поскольку время позднее, то не переночуете ли? Сейчас сообразим, что осталось, выпить, и я вам постелю на полу возле Гречки, идет?

– Годится, – соглашается. Представил и свою даму:

– Между прочим самая красивая девочка Ленинграда. Всего на одну ночь ко мне прилетела, только чтобы со мной переспать. Завтра ей на работу, а я уже несколько дней в Москве. У Гречки остановился. Вот ее встречать пошел, возвращаюсь, а в дверях записка с вашим адресом.

Глава пятая

Выпив, разместились. А утром, проснувшись все разом, отправились искать пиво, чтобы опохмелиться. По дороге художник из Ленинграда посадил на метро тоненькую девочку и велел ей ехать в аэропорт, чтобы лететь домой, и мы втроем, Ебашкин, его гость и я, обойдя черт знает сколько магазинов и пивных, в которых пива не было, отыскали наконец какую-то потаенную столовую, где было бутылочное пиво и почему-то не было народу. Художник из Ленинграда взял бутылок сорок пива и три порции котлет.

– Куда столько? – спросил я.

– Ни фига, осилим, – убежденно сказал художник из Ленинграда.

– Всего-то по дюжине бутылок на брата, – поддержал его Ебашкин.

Принялись за дело. Сначала опохмелялись как полагается – жадно и молча. Вскоре же, насытившись, оживились и захотелось поболтать.

– Интересно, как там сейчас наши в Париже? – задумчиво произнес Ебашкин.

– Им там заебись. Не то что нам, – глубокомысленно заметил художник из Ленинграда.

– Им-то хорошо, – поддержал я разговор. – У них в рестораны с собаками пускают. Я в кино видел. А мне вчера с моим Микешей мясо в магазине продать отказались. Я с ним мяса для него купить зашел, а продавец на меня напустился: «С собаками не обслуживаем. Выйдете, тогда обслужим». Я пытался спорить: «Как же вы меня обслужите, если я выйду?» А они, гады, ментов вызвали. Пришлось Микешу домой отводить и снова за мясом идти.

– Да, – подтвердил художник из Ленинграда, – в Париже во всех ресторанах собаки между столиками бегают и антрекоты с тарелок у посетителей стащить норовят. И если какой пес антрекот с тарелки стащит, то хозяин тому клиенту бесплатно выдает сразу пять антрекотов. А все потому, что реклама.

– В чем же тут реклама? – удивился я.

– Тебе, старик, не понять, – заметил мне с упреком уже снова успевший закосеть Ебашкин.

– Одним словом, – вздохнул, отпив пивка, художник из Ленинграда, – пора в Париж сваливать.

– Погоди, вот мероприятие провернем, тогда и того. Вместе отчалим, на пару, – подмигнул ему Ебашкин. – Кстати, как наше дело?

– Все под контролем, – заверил его художник из Ленинграда. – Сейчас пойду позвоню из автомата.

Он отошел и через пару минут вернулся.

– Можно забирать, – сообщил.

На столе оставалось еще бутылок двадцать.

– Придется поднажать, – предложил художник из Ленинграда, – и все допить.

– Давайте, – согласился Ебашкин.

– В меня больше не влезет, – предупредил я.

Ебашкин и художник из Ленинграда осилили еще по бутылке.

– Придется все забирать с собой, – решил художник из Ленинграда. – Раз, два, три, четыре. На каждого по шесть бутылок. Унесем?

– Я пошел домой, – поднялся я. – У вас ведь, кажется, дела.

– Да, нам пора ехать. Кое-куда, – подтвердил художник из Ленинграда. И, кивнув в мою сторону, подмигнул Ебашкину – в смысле надежный ли я человек?

– При Дудинском обо всем можно говорить. Тем более, что я его в своих издательствах издаю. К тому же он – в курсе, я ему вчера приглашение на день рождения подарил.

– Тогда забираем пиво, ловим машину и едем, – засуетился художник из Ленинграда. – Дудинский нам кстати поможет таскать работы – если, конечно, у него сегодня нет других дел.

– У него всегда дело есть. Ему надо писать, писать и писать, потому что мы с ним подписали договор, согласно которому он мне каждый месяц обязан класть на стол по роману. Верно я говорю? – обратился ко мне Ебашкин.

Хотя я ничего ни о каком договоре не помнил (не иначе как пьяный был, когда его подписывал), но на всякий случай подтвердил:

– Верно.

– То-то же. И если он мне не дай Бог в месяц по роману писать не будет, то он мне… Что? – пристально посмотрел на меня Ебашкин.

– Что? – я тоже на него посмотрел.

– То ему придется заплатить мне неустойку… в размере… – уставился опять на меня Ебашкин.

– В размере, – говорю.

– И в каком же размере? – спрашивает.

– В большом, наверное, – догадываюсь.

– Не в большом, – поправил меня Ебашкин, – а в огромном. Как минимум шесть-семь миллионов долларов.

– Ого, – восхищаюсь.

– И не вздумай увиливать, – продолжил истязать меня Ебашкин. – У меня в Париже адвокаты опытные. Дело возбудят – шесть-семь миллиончиков как миленький выложишь.

– Кто бы возражал, – говорю.

– Ладно, – смилостивился Ебашкин, – сегодня я уж так и быть разрешаю тебе не писать, но чтобы завтра двойную норму выдал. Идет?

– Давно бы так, – соглашаюсь.

– Поедешь с нами за картинами Шемякина, поможешь их таскать. Если все пройдет благополучно, то я подарю тебе афишу шемякинской парижской выставки. Представляешь, какая большая честь для каждого интеллектуала – повесить у себя дома такую реликвию?

– Спасибо, – говорю.

– Надеюсь, о том, что никому ни слова, предупреждать не надо?

Кое-как рассовав по карманам бутылки, мы вышли из столовой и довольно быстро поймали небольшой автобус. По дороге наш груз сократился. Перед выходом я успел зайти в туалет, а потому смог осилить еще бутылку. Бутылки три выдул художник из Ленинграда, Ебашкину покамест пить категорически запретив в виду ожидающих нас сегодня великих свершений.

Глава шестая

Ехать было недалеко – по Профсоюзной улице до протянувшегося вдоль нее здания какого-то художественного комбината. Вошли в просторный двор, заставленный многометровыми и совершенно одинаковыми скульптурами вождя, которые стояли как целиком, так и в разобранном виде, то есть отдельно, составленные рядами, дожидались покупателей ноги, неподалеку горделиво возвышались туловища, дальше шло каре голов, заблудившись в котором отыскали наконец какую-то женщину, сказавшую, что все готово, работы окантованы и их можно забирать. Она проводила нас в подвал, где я впервые увидел шемякинские, так сказать, подлинники.

В нижнем помещении нас ждали оформленные в деревянные багеты с паспарту литографии, наверняка знакомые культурной публике по многократно изданным им самим и широко разрекламированным зарубежным каталогам Михаила Шемякина. Их пестрота и красочность убедительно свидетельствовала о высочайшем качестве и поистине неограниченных возможностях парижских (или какими там Шемякин пользуется) красок.

Художник из Ленинграда расплатился с окантовщицей, пересчитал работы, которых оказалось двадцать семь, и мы стали заносить их в наш автобус. Женщина сказала шоферу, что если его на выезде охранники спросят, что он вывозит, то чтобы отвечал, что картины для Третьяковской галереи. К счастью, нас никто ни о чем не спросил. Видимо, до сих пор никому не приходило в голову похищать изготавливающиеся на комбинате монументальные шедевры.

– Ко мне, ко мне повезем, все сначала ко мне, – истерично зашептал Ебашкин.

– Какой смысл туда-сюда возить? – возразил художник из Ленинграда. – Повезем сразу к Брусковскому.

Так я собственно и узнал, что выставка, как бы продолжая традиции шестидесятых годов, когда каждый уважающий себя диссидент считал своим долгом организовать у себя на квартире выставку произведений какого-нибудь опально-диссидентского художника, должна состояться на квартире известного диссидентского графика и книжного иллюстратора Брусковского, куда и поехали, предварительно позвонив из автомата и убедившись, что хозяин дома.

В автобусе Ебашкин истерично припал к откупоренной художником из Ленинграда пивной бутылке.

– Знаешь, сколько денег мы сейчас везем? – спросил он меня.

– Нет, – честно ответил я.

– Каждая такая литография продается на Западе по миллиону долларов. Выходит, старик, мы сейчас держим в руках двадцать семь миллионов долларов. Каково, а?

У Ебашкина от восхищения дух зашелся. Я заметил, что для того, чтобы дать ему стать полностью некоммуникабельным, достаточно всего несколько глотков.

– Гречка, не гуди, – огрызнулся на него художник из Ленинграда, отобрав бутылку.

– А если Брусковский завтра спрячет все работы и скажет, что мы ему ничего не привозили? – мотнул головой Ебашкин.

– Не скажет. Я с него расписку возьму, – сказал художник из Ленинграда.

– А если он не даст?

– Если не даст, тогда посмотрим.

– Вот почему надо было сразу ко мне, – упорствовал Ебашкин.

– Выставка-то у него должна быть.

– Все равно ко мне. Ко мне, и все, – заорал Ебашкин. Шофер, вздрогнув, обернулся. Автобус тряхнуло.

Тем не менее доехали, выгрузив работы возле лифта.

Глава седьмая

Студия и квартира Брусковского занимали весь последний этаж массивного, сталинской постройки дома на Пятницкой. Автобус отпустили. Надо было затаскивать работы в лифт.

– Я без видеокамеры таскать не буду, – заявил вдруг, садясь на ступеньки, Ебашкин. – Поднимайтесь к Брусковскому, скажите, чтобы он меня снимал. А то Шемякин в Париже еще чего доброго не поверит, что именно я его выставку организовывал. А мы ему кассету как вещественное доказательство переправим.

Мы с художником из Ленинграда, прихватив несколько работ, поднялись. Брусковский встретил нас восторженно, воскликнув:

– Неужели не обманул Гречка и в самом деле шемякинские литографии привез? Если честно, то я до последней минуты думал, что вся ваша авантюра, которую он мне еще в январе предложил, от начала и до конца – плод его воспаленного воображения.

– У тебя видеокамера есть? – перебил его художник из Ленинграда. – А то Гречка просит, чтобы ты запечатлел, как он работы будет носить.

– А фотографии его не устроят? – понимающе улыбнулся Брусковский.

– У него надо узнать, – ответил художник из Ленинграда, и мы спустились.

– Где видеокамера? – первым делом спросил с нетерпением ожидавший нас Ебашкин.

Художник из Ленинграда объяснил, что видеокамеры у Брусковского скорее всего просто нет, иначе бы он сам, будучи человеком предельно тщеславным, уже давно выбежал бы с ней нас встречать.

– Мало ли у кого чего нет, – возмутился Ебашкин. – Дело принципа. Почему он нам должен диктовать условия, а не мы ему?

– На нет и суда нет, – рассудил художник из Ленинграда. – В конце концов для доказательства сгодятся и фотографии.

– Ладно уж, – согласился в конце концов Ебашкин. – Тогда пусть к вернисажу где хочет видеокамеру достает. Будет снимать, как я западным корреспондентам интервью даю.

На верхнем этаже нас уже ждал с фотоаппаратом наготове довольный Брусковский и, пока мы затаскивали в его апартаменты работы, исправно щелкал. Ебашкин, принимая рекламные позы, блаженно сиял.

Составив работы у стены, мы сели, так сказать, за стол переговоров.

– Зная тебя, Гречка, как законченного болтуна, – начал Брусковский, – я ни на секунду не поверил, когда ты предложил мне провести в моей мастерской выставку работ Шемякина, которые тот якобы собирается прислать в дар советскому народу. Так ведь? Но тем не менее как ни удивительно работы здесь, так что нам остается только назначить день вернисажа и согласовать списки приглашенных. Не так ли? Надеюсь, что все наши прежние договоренности остаются в силе, и, чтобы акция не выглядела противозаконной, к работам прилагается дарственная советскому народу с заверенной нотариусом подписью самого Шемякина? Все так?

Ебашкин в ответ самодовольно икнул.

– Тогда изволь, Гречка, покажи дарственную.

– Бесплатно, Толя, как известно, только птички поют, – произнес, борясь с икотой, Ебашкин. – Ты же знаешь, что даром ничего в нашем мире не делается. Ставь бутылку – будет тебе дарственная.

Брусковский, будучи известным жмотом и скупердяем, приоткрыл бар, раздумывая, что бы поставить на стол.

– Учти, меньше, чем на виски, я не согласен, – огорчил его Ебашкин.

Мысленно вздохнув, Брусковский все же вытащил бутылку польского виски и с демонстративной покорностью поставил ее перед Ебашкиным, который, торжествующе гоготнув, вцепился мертвой хваткой в крышечку. Но та не отвинчивалась. Художник из Ленинграда с удовольствием пришел ему на помощь, ловко двинул крышечку по резьбе и только было хотел ее отвинтить, как Ебашкин вырвал у него из рук бутылку, сам сорвал крышечку, налил себе полстакана, залпом осушил и торжествующе обвел всех нас помутневшим взглядом.

– Теперь пожалуйте дарственную, – протянул руку Брусковский.

– Брусковский, – икнул Ебашкин, – ты не верил, что я привезу тебе Шемякина. И… ик… ошибся. Смотри, как бы тебе еще раз не обмишуриться. Дарственная у меня с собой, – Ебашкин похлопал себя по лацкану пиджака, намекая на внутренний карман.

– Ну так давай ее сюда.

Ебашкин демонически захохотал:

– Еще чего. Дарственную ему подавай. Много хочешь. Сначала пиши расписку на двадцать семь миллионов долларов.

– Помилуйте, – обвел всех нас взглядом Брусковский, приглашая в свидетели, – я же честно заранее предупредил. Без дарственной не будет никакой выставки. Во всяком случае у меня. Представляете, – обратился он ко мне, – придут ко мне из милиции, спросят, откуда работы и что я собираюсь с ними делать, уж не продавать ли иностранцам? И что я им отвечу, если не будет дарственной? Пятидесятая статья гарантирована. А так я смогу им чисто по-человечески объяснить, что всемирно известный русский патриот Михаил Шемякин прислал в дар советскому народу двадцать семь своих литографий. И – покажу дарственную. Вот, мол, берите их и везите в любой музей.

– Брусковский, – истерично завизжал Ебашкин, – ты меня уважаешь? Ведь я тебе работы из самого Парижа вез, жизнью рисковал.

– Воля ваша, – вздохнул Брусковский, – только я при свидетелях еще раз предупреждаю, что если за три дня до вернисажа дарственной у меня не будет, я все отменяю.

– Пиши расписку, – не слушал его Ебашкин.

– Пожалуйста, напишу, что взял у Гречки на период выставки двадцать семь цветных литографий Михаила Шемякина.

– Вот, видел? – Ебашкин показал ему фигу. – А если ты другие литографии вернешь, фальшивые какие-нибудь? Нет уж, пиши, что взял у меня взаймы двадцать семь миллионов долларов. Каждая работа продается по… ик… миллиону.

– Продается-то она, может, и продается, – язвительно усмехнулся Брусковский. – Вот только покупается ли?

Тут настал черед возмущаться художнику из Ленинграда.

– Позвольте, а с какой стати вы ему собираетесь писать расписку? – вскипел он, ткнув пальцем в Ебашкина.

– Потому что он от меня требует, – растерялся Брусковский.

– А с какой стати ты, Гречка, требуешь? – напустился на Ебашкина художник из Ленинграда. – Работы ведь пока мне принадлежат.

– В таком случае, – изумился Брусковский, – почему я до сих пор тратил время на препирательства с Гречкой? Что ж вы сразу не сказали?

– Хватит, Брусковский, тень на плетень наводить, – не на шутку разбушевался Ебашкин. – Вот когда вернисаж проведем, тогда и будем выяснять, кто из нас главнее. Время между прочим идет, а мы еще ничего конкретно не решили. Для начала назначь день и давай составим список, кого мы пригласим. Будет тебе дарственная.

Брусковский послушно взял бумагу, авторучку, справочник с телефонами сотрудников дипкорпуса и приготовился записывать.

– Во-первых, всех западных корреспондентов, – завизжал Ебашкин. – Чтобы я им интервью дал.

– Хорошо, – согласился Брусковский, делая пометки, – всех корреспондентов.

– Во-вторых, всех послов и первых секретарей посольств. Впрочем, заодно можно и вторых, – добавил, поразмыслив, Ебашкин. – Потом всех культурных атташе. Событие ведь культурное…

– Так, – записывал Брусковский. – Первых и вторых секретарей. Атташе. Еще кого?

– Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулину, – предложил художник из Ленинграда.

– Нет уж, обойдемся без говнюков, – завопил Ебашкин. – Или я, или они. Лучше Майку Плисецкую с Щедриным.

– Плисецкую, – пометил Брусковский. – Дальше?

– Можно заодно весь Большой театр.

– Так.

– Космонавтов.

– Всех?

– Всех.

– Так. Еще?

– Юрку Любимова, Альфредку Шнитке и Генку Рождественского.

– Так.

– Патриарха всея Руси.

– Патриарх вряд ли придет, – позволил я себе усомниться.

– Куда он денется. Самого Шемякина ведь выставка, не кого-нибудь там, – отмахнулся от меня Ебашкин.

– Надо бы девчонок каких-нибудь пригласить, чтобы фирмачей развлекали, – предложил я.

– А кордебалет Большого театра на что? – заметил Ебашкин. – Впрочем, – тут же согласился, – можно пригласить манекенщиц, но не много, штук триста, не больше, чтобы коктейли разносили.

– Так. Еще? – записывал Брусковский.

– А кто, извиняюсь, коктейли будет оплачивать? – поинтересовался я.

– А, херня, Шемякин заплатит, – поморщился, демонстрируя, чтобы я не отвлекал его посторонними вопросами, Ебашкин. – Завезем из «Березки» всяких там виски. Думаю, сотни три ящиков хватит. Наймем пару десятков барменов. Все это мелочи. Главное, чтобы Илью Глазунова не пускать.

– А если он придет? – спросил Брусковский.

– Надо будет милиционера у подъезда поставить, чтобы пускал только по приглашениям.

– Как… милиционера? – поперхнулся, видимо, не на шутку испугавшись, Брусковский.

– А оркестр будет? – спросил я.

– А как же. Володьку Высоцкого позовем, Алку Пугачеву. Пусть поют. Он – в первом отделении, она – во втором. Лешки Козлова «Арсенал» можно.

– А Шемякин потянет? – спросил я.

– Уж пару-другую миллионов нам подкинет, что ему стоит? Для него миллион долларов – как для тебя десять копеек. А потом Высоцкий – его лучший друг, а остальные хоть сутки ради него бесплатно выступать готовы, еще за честь почтут и спасибо скажут. Самого Шемякина ведь выставка, не кого-нибудь там.

– Так, – не уставал делать пометки Брусковский. – Еще кого?

– Теперь, старик, поклянись, что больше никого без согласования со мной не пригласишь, – обратился к нему Ебашкин. – Надо конспирацию соблюдать. Чтобы ни одного диссидента. Исключительно одна элита. А то набежит всякая шушера, только мероприятие скомпрометируем.

– За кого ты меня принимаешь? – возмутился Брусковский. – Только бы ты всякой инакомыслящей шушеры не наприглашал.

– Я-то не наприглашаю, – возмутился Ебашкин. – Вот Дудинский бы не наприглашал.

– Я тоже не наприглашаю, – дал я слово.

– Но при входе чтобы обязательно дарственная висела, в рамочке, – напомнил Брусковский.

– Сколько можно об одном и том же, – закатил глаза Ебашкин. – Лучше давайте решим, когда вернисаж.

Посоветовавшись, остановились на дне в середине следующей недели – будни, все в городе. Брусковский кстати вспомнил, что на тот самый вечер приходится открытие гастролей в Москве балета Мориса Бежара, как раз первый спектакль, а потому весь дипкорпус, западные корреспонденты, а также вся отечественная экспортная элита будут в театре.

– Вот и славно, – захлопал в ладошки Ебашкин. – Назначим вернисаж сразу после спектакля, часов на двенадцать ночи, чтобы уж после театра все к нам приехали, заодно бы и Бежар со всей своей труппой.

На том и порешили, поднимаясь. Ебашкин с твердым намерением прихватить ее с собой, вцепился в недопитую бутылку виски. Стали прощаться.

– Ебашкин, – попросил Брусковский, – ты бы все же дал мне несколько приглашений.

– Зачем тебе? Мы ведь договорились, чтобы ни одного лишнего человека. А всем, кого ты в список включил, мой человек развезет.

– А кто, если не секрет, будет развозить? – мимоходом поинтересовался я.

– Я решил поручить это дело Борису Козлову, – небрежно ответил Ебашкин.

Я немного даже опешил, не поверив ушам.

– Ты уверен, – переспросил Ебашкина, – что он согласится потратить несколько дней, чтобы колесить по городу с пачкой приглашений на выставку своего, мягко говоря, коллеги, которого он к тому же вряд ли и за художника считает?

– Еще как побегает, – невозмутимо заявил Ебашкин. – Еще за честь почтет. Самого Шемякина ведь вернисаж, не кого-нибудь. В зубы пачку приглашений возьмет и как миленький побежит разносить.

Я для сравнения тут же представил, как какой-нибудь там Ростропович с его Галиной Вишневской бегают по Парижу или Нью-Йорку, держа в зубах по пачке приглашений на концерт Сергея Захарова.

– Козлов же не мальчик на побегушках, как-никак художник с мировым именем. С какой стати ему соглашаться на такое явно унизительное для него занятие, – пробормотал я.

Тут не на шутку завелся художник из Ленинграда.

– Я между прочим тоже художник с мировым именем, – набросился он на меня. – И тоже не мальчик какой-нибудь, а участник нескольких выставок русского авангарда в Париже. И представь себе, не считаю зазорным тратить свое драгоценное время на организацию выставки другого великого художника. Я между прочим отвозил его работы в окантовку, а теперь пускай кто-то побегает с приглашениями.

Мне оставалось только неопределенно пожать плечами. Кстати, Боря Козлов долго хохотал, когда я, приехав домой, позвонил ему и предупредил об ожидающем его «почетном» задании.

Глава восьмая

Прошло несколько дней. Всю диссидентскую Москву лихорадило от слухов о шемякинском вернисаже. Ко мне заходили по сто человек на дню только для того, чтобы выведать хоть какие-нибудь подробности. Но я был нем, как партизан на допросе, не скрывая тем не менее своей причастности к предстоящему событию века, как скромно окрестили диссиденты ожидаемое мероприятие.

Когда мне осточертело отделываться недомолвками и туманными намеками, я позвонил Ебашкину, чтобы узнать, как дела с выставкой и что отвечать одолевавшим меня диссидентам.

Ебашкин как всегда жизнерадостно заверил меня, что с Шемякиным все в порядке, художник из Ленинграда ушел в запой, сам Ебашкин тоже пьет, но без художника из Ленинграда, который пьет где-то на стороне, и что если я хочу, то могу приезжать пить виски.

– С издательствами все в порядке, старик, – захлебывался Ебашкин. – Только необходимо твое согласие.

– На что? – спросил я.

– Старик, я тебя включаю в один альманах с Солженицыным, Максимовым и Войновичем. Солженицын дал мне свой последний роман, нигде еще не опубликованный. Максимов с Войновичем по роману и твой.

Я романа пока не написал, но какое это имеет значение. Я вешаю трубку и еду к Ебашкину пить виски.

Ебашкин, как и подобает владельцу бутылки виски, встречает меня с исполненным достоинства видом. За столом пьют какие-то гости, одна шушера, но замечаю и иностранца. Наметанным глазом мгновенно его вычисляю. Американец, но не дипломат и не корреспондент. Судя по унылому облику – явный технарь, что-то вроде инженера. Вступаю в светскую беседу и через пару минут выясняю, что учитель географии в какой-то захолустной провинциальной школе. Очутился в Москве по какому-то обмену. Ебашкин же, не зная, о чем я болтаю по-английски с учителем географии, орет мне на ухо:

– Старик, ты знаешь, кто у меня в гостях? Сам лауреат Нобелевской премии, профессор Колумбийского университета Фрэд Хопкинс.

По комнате разбросаны шемякинские приглашения. Целая их пачка лежит на столе, и каждый хапает сколько рука захватит и рассовывает по карманам.

– Представляете, – как подорванный орет Ебашкин, – до сих пор отсюда переправляли туда, и там выставляли. А теперь впервые в истории оттуда переправили сюда, и здесь выставляем. – При этом Ебашкин то и дело с упоением выкрикивал имя одной дамы, русской жены известного западного дипломата, которая, по его словам, и переправила шемякинские литографии в Москву, а поскольку они были ввезены нелегально, то есть с не подлежащим таможенному досмотру дипломатическим багажом, то я на всякий случай от ее упоминания воздержусь. – Всех приглашаю к Брусковскому на вернисаж. Старик, – орет он мне, – Шемякин на всю ночь абонировал телефонный кабель Москва – Париж, к телефону Брусковского подключим микрофоны, и все происходящее на вернисаже будет транслироваться по радио на всю Францию. Да что там, на всю Европу. А через спутники связи и на всю Америку. А Шемякин будет по радио давать нам ценные указания и как бы среди нас присутствовать.

– Лихо задумано, – одобряю.

Звонит телефон. Ебашкин снимает трубку, слушает, потом с недовольным видом кричит:

– Какая к черту дарственная. Слушай, Брусковский, ты мне порядком надоел со своей дарственной. Ну и что, что скоро вернисаж? Сколько можно об одном и том же, – и швыряет трубку. – И вот пристал со своей дарственной, – возмущается.

Я осмеливаюсь ему напомнить, что завтра – как раз три дня до вернисажа, и следовательно, согласно договоренности, последний срок предъявления ему документа. Понятно, мол, почему тот нервничает.

– Вот она, дарственная, туточки, – снова хлопает себя по карману Ебашкин. – Только хуюшки я ее кому покажу.

Выясняется, что выпить больше нечего. Кое-кто встает, прощается, увлекая за собой остальных. Ебашкин еще не свалился, а потому безумно хочет продолжить. Предлагаю ему перебраться ко мне. Жена Ебашкина возмущается, опасаясь, что Ебашкин на обратном пути заснет на улице и его отправят в вытрезвитель, но я даю ей слово, что уложу Ебашкина у нас.

Ебашкин, учитель географии и я берем такси и едем ко мне. Хотя поздняя ночь, у меня полно народу, все лихо выпивают, и не успеваем мы войти, как нас со всех сторон осыпают вопросами о том, когда же наконец и где можно будет насладиться лицезрением бессмертных классических шедевров, о которых столько разговоров, но которые пока никто в глаза не видел. Вполне довольный собой Ебашкин извлекает из кармана пачку приглашений и широким жестом швыряет ее в толпу. Со всех сторон тянутся проворные диссидентские ручонки, слышатся ахи и охи, приглашения мгновенно расхватываются. Загребают от души, без счета. Ебашкин устремляется к столу, залпом что-то выпивает и, едва успев объявить дату вернисажа, на который он всех само собой приглашает, замертво падает сначала на табуретку и сразу же, покачнувшись, наваливается на учителя географии, который, сидя рядом, успевает подставить ему свои объятия. Растерянному и изрядно окосевшему американцу (ведь ни слова по-русски не знал) так и пришлось в ту ночь, пока все не разошлись, часа два продержать на своих коленях голову своего вырубившегося русского друга. На каждый мой вопрос: «Удобно ли? Может, на диван его уложим?» учитель географии всякий раз кивал головой и повторял: «О’кей, все в порядке, нет проблем».

Наконец все разошлись, учителя географии сунули в такси, Ебашкина разместили на диване, а утром меня как водится охватила похмельная депрессия, которая на сей раз почему-то проявилась в виде тревоги за судьбу шемякинской выставки.

Глава девятая

Я предложил очухавшемуся Ебашкину все же позвонить Брусковскому и поговорить на трезвую голову. Но Ебашкин только и мог, что бормотать:

– Пива, пива, пива, пива, пива.

Пришлось тащиться за пивом. Пока нашли, добрались чуть ли не до ебашкинского дома. Опохмеляться решили у Ебашкина, расположившись на кухне.

– Звякнул бы ты Брусковскому. Хотя бы ради приличия, – посоветовал я, когда первая жажда была утолена. – А то он откажется, а ты вон сколько народа наприглашал.

– Старик, ты вчера у меня работы видел? – с показным равнодушием сказал Ебашкин.

– Чьи?

– Шемякинские.

– Они же у Брусковского.

– Ха, неужели ты решил, что я такой мудак, что не подстраховался?

– В каком смысле?

Он завел меня в маленькую комнатку, служившую ему спальней, полез под кровать и вытащил оттуда огромную папку, открыв которую я увидел те же шемякинские литографии, которые мы привезли к Брусковскому, только не окантованные.

– Понял теперь? – ухмыльнулся Ебашкин. – Перед тобой двадцать семь миллионов как один цент. Шемякин ведь хитрый, он их на всякий случай в двух экземплярах прислал, причем с двумя разными людьми, которые о существовании друг друга даже не подозревают. Только никому ни слова. Теперь ты понимаешь, почему я спокоен?

– Да, но пока отдашь их в окантовку, то да се, а послезавтра – вернисаж, западных корреспондентов небось уже оповестили.

– Все предусмотрено, старик. Ты вчера видел Фрэда? Лауреат Нобелевской премии. Корреспонденты за ним по пятам толпами ходят. Он их в любую минуту направит, куда я скажу. А то, что работы без рам, так мы их булавками к обоям приколем, лишь бы засвидетельствовать, что выставка состоялась, а там хоть трава не расти.

Через час завалился художник из Ленинграда.

– Ты где пропадал? – обрадовался ему Ебашкин.

– Друга детства встретил, – устало отмахнулся тот. – От души оттянулись. Дайте скорее пива.

Но, увы, все купленное нами для опохмелки успело иссякнуть. Пришлось идти искать. Слонялись по каким-то забегаловкам, пили портвейн. И всюду, несмотря на протестующие жесты художника из Ленинграда, которому в конце концов сдерживать ебашкинские порывы к просветительству надоело, Ебашкин проводил с посетителями разъяснительные беседы о том, какое эпохальное событие ожидается завтра по такому-то адресу и какой гениальный художник наш друг Мишка Шемякин. Мол, впервые не отсюда – туда, а оттуда – сюда. Бомжи и алкаши с интересом разглядывали приглашения, бережно, боясь помять, рассовывали их по карманам, спрашивали меня, показывая на Ебашкина, кто он такой (я объяснял им, что это народный артист Советского Союза), просили добавить двадцать копеек и предлагали сбегать в ближайший магазин за водкой.

Под вечер к нам каким-то неведомым для меня образом присоединился лауреат Нобелевской премии в области преподавания географии Фрэд (скорее всего Ебашкин умудрился дозвониться до него по автомату). Он сказал, что только что проснулся после вчерашнего, но у него с собой бутылка виски (он всегда таскал то, которое с четырьмя розами на этикетке) и он готов продолжать.

Завалились к Боре Козлову. Тот как всегда вкалывал, не разгибаясь, но был рад нашему приходу. Я поинтересовался, не знает ли он ебашкинского американца.

– Как ты думаешь, что он в Союзе делает? – спрашиваю.

– Старик, он здесь киряет.

И пояснил:

– Лично он здесь ничего не делает, а приехал сюда с женой, которая стажируется в МГУ. Он же, как я понял, взял годовой отпуск и какое-то пособие, которое, по-видимому, мечтает во что бы то ни стало и как можно быстрее пропить с Ебашкиным, потому что оба ни на день не расстаются и не просыхают. Не иначе как кто-то из эмигрантов дал ему в Штатах ебашкинский адрес и теперь кроме как с Ебашкиным общаться в Москве ему не с кем.

Глава десятая

На другой день около полудня мы сидели у Ебашкина. Позвонил телефон. Так вышло, что взял трубку я. Звонил Брусковский.

– Ты не в курсе, они свою контрабанду забирать не собираются? – поинтересовался он.

– Брусковский спрашивает, вы свою контрабанду забирать не собираетесь? – обратился я к Ебашкину и художнику из Ленинграда. И хотя трубку у меня пытался вырвать Ебашкин, я отдал ее художнику из Ленинграда.

Поговорив минут пять, он повесил трубку и с грустным видом заметил:

– Эта сволочь отказывается проводить у себя выставку. Я предчувствовал, что он нас облажает, но чтобы так откровенно. Отменить накануне вернисажа. Тут дело не чисто. Не иначе как в КГБ ему уже успели дать указания.

– Конечно, в КГБ, – подхватил Ебашкин. – Сейчас же заказываем Париж, телефон Шемякина, собираем пресс-конференцию. У тебя телефон Сахарова есть? – спрашивает меня.

– Откуда? – говорю.

– Жаль, – вздыхает. – Ну и сука же Брусковский. Тянет одеяло на себя. Мы сегодня у него работы заберем, а завтра к нему иностранцы повалят, и он им вместо шемякинских работ свои предложит купить. Ну не блядь?

– Та еще тварь, тьфу, – сплюнул с досады художник из Ленинграда.

– Тем не менее забрать работы все же будет честнее, – заметил я осторожно. – Зачем человека подводить. Дарственной вы ему не показали, а вся Москва гудит, что у него нелегально переправленные из-за границы работы диссидентского художника.

– Да что ты все об одном и том же талдычишь. Сказал же тебе, что вот она, дарственная, у меня в кармане, – разозлился, хлопнув себя в очередной раз по брюкам, Ебашкин. – Разве в какой-то там дарственной дело? Просто Брусковский откровенно тянет одеяло на себя. Хочет под любым предлогом заманить к себе иностранцев и продать им свои работы. Он-то прекрасно понимает, что просто так к нему бы ни один фирмач не пришел, а тут такой подарок судьбы – ведь вся элита на Шемякина валом повалит. Ох и хитрец. Ты думаешь он просто так на вернисаж согласился? Хуюшки. Только чтобы к нему иностранцев видимо-невидимо набежало. Я же предупреждал, что он всех нас наебет.

– Черт, я все деньги, что у меня были, пропил, работы даже перевезти не на что, – вздохнул художник из Ленинграда.

– У меня кое-что, пожалуй, осталось, – предложил я.

– Ох, спасибо, старик, выручил. Я ведь не забыл, за мной афиша.

– Спасибо, – говорю.

Поймав на улице такой же, что и в прошлый раз, небольшой автобус, покатили к Брусковскому. Тот уже вынес из комнат мебель и оголил для экспозиции стены. Картины были составлены в углу.

– Как видите, – сказал Брусковский, – до самого последнего дня я не терял надежды, что увижу наконец дарственную за подписью Шемякина, в которой бы черным по белому было написано, что все двадцать семь его литографий предназначены в дар советскому народу. Но, увы, мои ожидания не сбылись.

– Эх, Брусковский, и не стыдно тебе? Разве дело в дарственной. Вот она, у меня в кармане, я с ней ни на минуту не расстаюсь, – обиженно захныкал Ебашкин.

– Так в чем же дело? Давай ее сюда – и начинаем вешать работы, – воскликнул Брусковский.

– Вечно ты тянешь одеяло на себя, – не слушал его Ебашкин. – Ведь всем известно, что у тебя в последнее время плохо шли дела с продажей работ и ты решил воспользоваться поводом, чтобы заманить к себе иностранцев.

– Послушай, Гречка, с чего ты взял, что у меня плохо идут дела? – попытался оправдаться Брусковский. – Мы же обо всем при свидетелях договаривались, – обратился он ко мне.

Художник из Ленинграда тем временем уже взял несколько работ и потащил вниз. Я, сочувственно посмотрев на Брусковского, последовал его примеру.

Глава одиннадцатая

Было около четырех, когда мы втащили работы в ебашкинскую квартиру.

– Я же предупреждал, что надо было сразу ко мне везти, – потирал руки Ебашкин. – У тебя деньги остались? А то бы сгоняли.

Увы, у меня как раз хватило, чтобы рассчитаться с шофером.

– Ладно, Гречка, не жмись, доставай бутылку виски, – мрачно прогудел художник из Ленинграда. – У тебя ведь в загашнике наверняка остались, из тех, что Фрэд к тебе натащил.

– У меня всего одна, последняя, – заверещал Ебашкин. – Но что для друзей ни сделаешь. Сейчас тяпнем и обсудим, где лучше завтра провести вернисаж.

Притащив откуда-то бутылку, Ебашкин уселся за стол лицом к окну.

– А почему бы не устроить у тебя, прямо здесь? – предложил художник из Ленинграда. – Три комнаты, места навалом. Года три назад и не в такой тесноте умудрялись выставки проводить.

Не ответив, Ебашкин неожиданно встрепенулся и, глядя за окно, закричал:

– Ага, пронюхали, гады. Не иначе как Брусковский на Лубянку позвонил. Со всех сторон обложили.

– Кто? Где? – испугался я, выглянув на улицу в надежде увидеть что-то ужасное. Но ничего такого не заметил.

– Не выглядывай, – зашипел Ебашкин. – Они не должны знать, что мы знаем, что они о нас знают. И не оборачивайся. Вон, видишь машины?

– Как же я увижу, если не выглядывать и не оборачиваться? – спросил я, поскольку сидел спиной к окну.

– Ладно, так уж и быть, обернись, но только сделай вид, что любуешься весенним пейзажем.

Я встал, подошел к окну, посмотрел на расположившиеся прямо под окнами Ебашкина мусорные контейнеры и, воздев руки к небу, закричал:

– Что может быть прекраснее весеннего пейзажа! – Сам же внимательно оглядел близлежащую территорию, на которой стояли несколько пустых автомобилей. Скорее всего их владельцы просто жили в одном доме с Ебашкиным.

– Четко работают, – заметил Ебашкин.

– В тачках же никого нет, – говорю ему.

– В том-то и дело. Специальная система зеркал, – пояснил Ебашкин. – Они нас видят, а мы их нет. Нам кажется, что никого нет, а там человек по пять в каждой машине.

Мы еще выпили.

– А теперь видишь? – спросил Ебашкин.

К подъезду направлялись парень с девушкой.

– Они всегда вдвоем ходят. Для конспирации. Чтобы удобнее было следить. Сами целуются, а на самом деле сразу в обе стороны смотрят. Сфера наблюдения расширяется.

Минут через пятнадцать всякая проезжавшая мимо дома машина, даже городской автобус с пассажирами, вызывала у Ебашкина подозрение.

– А ты говоришь здесь устраивать, – подвел итог Ебашкин. – Хочешь, чтобы у меня на квартире всех повязали? Я не хочу своих знакомых под монастырь подводить. Пусть кого и где угодно арестовывают, но только не в моем доме.

Раздался телефонный звонок.

– Это провокация, ни в коем случае не берите трубку, – завизжал Ебашкин, показывая на телефон, как на тарантула.

Спрашивали художника из Ленинграда. Он подошел, поговорил с минуту и сказал, что друг детства сидит в «Национале», куда приглашает и его, после чего сразу же умчался, предупредив, чтобы к ужину его не ждали.

– Тебя же в ловушку заманивают, – крикнул ему вслед Ебашкин.

– Ни хуя, – донеслось с лестницы, – я сам кому хочешь морду набью.

Минут через пятнадцать, которые мы с Ебашкиным провели в бессмысленном молчании перед недопитой бутылкой виски, Ебашкин зевнул и спросил меня:

– Старик, ты спать ложиться собираешься?

Я посмотрел на часы. Было без четверти пять. Я понял, что Ебашкин хочет допить оставшееся виски сам, и сказал:

– Считай, что я уже дома в постели.

– Для писателя главное – здоровый образ жизни и режим дня, – покосился на бутылку Ебашкин. – Пораньше спать ляжешь – пораньше проснешься. Пораньше встанешь – побольше напишешь. Я теперь ложусь не позже пяти вечера, встаю в три ночи и – пишу, пишу, пишу. Я заметил, что если ровно в пять часов лечь, то славно так пишется.

– Ложись, – говорю ему, вставая из-за стола. – Не буду тебе мешать. До свидания. Вот только посошок на дорожку опрокину – и сразу баиньки.

И с этими словами беру бутылку, переливаю ее содержимое в стакан, который наполняется доверху, и не успевает Ебашкин остановить меня возгласом удивления – мол, а мне? – как я залпом переливаю виски себе в горло.

– На ночь вредно, старик, – объясняю ему, подхватываю какую-то кильку и исчезаю за дверью.

Глава двенадцатая

Через полчаса, дома чувствую какую-то фантастическую усталость – как будто весь скопившийся в московской тусовочно-диссидентской богеме маразм обрушился на меня всей своей тяжестью. Я ложусь, закрываю глаза. И даю себе слово больше никогда в жизни не звонить Ебашкину и не интересоваться судьбой этой темной и Бог весть по чьей инициативе разворачиваемой выставки.

С таким решением я засыпаю и просыпаюсь оттого, что с кухни доносятся чьи-то пьяные вопли. Какая-то баба, грязно матерясь пропитым басом, кому-то что-то доказывает. Вслушавшись, я узнаю до боли знакомые интонации диссидентки Насти Вшивиной, бывшей школьной подруги моей жены. Вообще-то Настя удостаивает нас своим посещением не чаще чем раз в два, а то и три месяца, не то что некоторые, поэтому сетовать на ее назойливость грех. Но угораздило же ее припереться именно сегодня.

Лет пятнадцать назад Настя Вшивина сияла на диссидентском небосклоне звездой первой величины и даже однажды пострадала, отсидев пятнадцать суток за то, что оплевала милиционера, который, кажется, сделал ей замечание, чтобы она не крыла матом на всю площадь Маяковского. Но потом Настя отчаянно запила и пила до тех пор, пока, по ее собственному любимому выражению, не пала. А пав, стала пить еще больше и с той только разницей, что все подряд, в том числе, я уверен, даже разведенный в воде гуталин. Каждый ее приход к нам сопровождался распитием каких-то немыслимых ядохимикатов, неизвестно где выисканных, потому что за время своего падения Настя Вшивина успела основательно отвыкнуть от водки и всего, что пьют нормальные люди, и требовала, чтобы ее угощали «чем поядовитее», чего мы с женой бросались доставать в аптеку или хозяйственный магазин, если дома не хватало духов, лосьонов, жидкостей для волос и после бритья, одеколонов и т.д. Работает Настя Вшивина где-то на окраине Москвы дворничихой, более чем счастлива в жизни, и потому ее любимое занятие – всех поучать, как жить дальше. Вот и сейчас тишину ночи пронзил, разбудив меня, душераздирающий Настин вопль. Не иначе, как она в очередной раз поучала мою жену:

– Ах, Рубина, как низко ты пала, во что превратилась, до чего дошла, надо же так обуржуазиться, да бросай ты своего говнюка комсомольца Дудинского, ведь это он тебя осовдепил (мат, мат, мат), ты же до него была нашей, диссиденткой. Давай продадим к ебеням твою финскую мебель, палас, все твои магнитофоны, телевизоры, холодильники и купим на все деньги классной бормотухи или денатурата. Нам на несколько лет хватит. А лучше продадим твою квартиру, ты ко мне в дворницкую переедешь, у меня целых четыре метра, нам на двоих – выше крыши. Погуляем, вспомним революционные времена, как мы гебистов проклятых пачками опускали, диссиденты ведь теперь не те, всех моль поела, скурвились, продались, лучшие люди в лагерях гниют, бля.

Я встал и пошел на кухню, где сидели моя жена, перед которой стояла бутылка коньяка, и Настя Вшивина, которая пила принесенную с собой (поскольку у нас в доме такого не держали) какую-то жидкость из флакона с названием на этикетке «Свежесть».

– А-а, проснулся, голубчик, – заорала, увидев меня, Настя. – Ты зачем, совдеп проклятый, мою подругу обуржуазил, а? Вот выгоним тебя из квартиры, мебель продадим, деньги пропьем, посмотрим, как ты запоешь. Верно я говорю, Рубина?

Часы показывали два часа ночи.

– О, Настя, – пытаюсь я вернуться к действительности. – Не мучь меня, пожалуйста, Настя. Меня уже сегодня Ебашкин доконал со своим Шемякиным

– Ничего, – подбадривает меня Настя, – тебе полезно побегать, а то ты в большом долгу перед демдвижением. Садись, лосьончику тяпнем. Так во сколько завтра к Брусковскому на вернисаж приходить?

– Приходи, Настя, когда захочешь, там тебе в любое время будут рады.

– Развесили работы?

– Развесили и еще осталось.

Рассказываю жене, что произошло за день.

– Я в их игры больше не играю, – говорю. – Как они завтра будут выпутываться, меня не касается.

– А-а, испугался! – заорала на меня Настя. – Кашу заварил, а сам – в кусты? Неужели ты не понял, что перед тобой комедию разыграли? И правильно сделали. Гречка с Брусковским тебе не доверяют, считают стукачом. Сговорились за твоей спиной, чтобы твою бдительность усыпить. Они как рассуждают? Перевезем, дескать, работы обратно к Гречке, Дудинский решит, что выставки у Брусковского не будет, а ночью, тайком от тебя, снова перевезут к Брусковскому. И пока ты в КГБ будешь докладывать, что выставки не будет, она тем временем спокойно состоится.

– О, если бы все так и было, Настя, как ты говоришь, – вздыхаю я.

Глава тринадцатая

Пока Настя развивает свои предположения, проходит час. Кто-то звонит в дверь. В полной уверенности, что пришли выражать возмущение Настиными криками соседи, жена пошла открывать. Каково же было всеобщее изумление, когда на пороге появился Ебашкин. Он был со своей женой и еле стоял на ногах.

– Они ушли спать. Представляешь, оказывается, они по ночам не работают. Совок он и есть совок, – истерично повторял он.

– Только ради всего святого, умоляю, не предлагай ему спиртного, – обращается ко мне его жена. – Он так много сегодня выпил, что еще рюмка – и он упадет.

Не надо было ей этого говорить.

– Ебашкин, хочешь коньяка? – зловредно достаю я чистую рюмку.

– Ни в коем случае, – отказывается он, наполняя ее коньяком. – У нас слишком мало времени. Пока они спят, нам надо действовать.

– Кто спит? – спросил я, чокаясь с Ебашкиным.

– Как кто, – бормотал он, выпивая, – гебисты.

– Господи.

– Целых пятьдесят человек. Такая честь даже академику Сахарову не снилась. И всех мы в лицо запомнили.

– Что за пятьдесят человек, откуда?

– В операции участвовали.

– Ничего не понимаю.

Тут ебашкинская жена взялась внести ясность.

– Помолчи, ты слишком перевозбужден, – строго сказала она Ебашкину.

– Тебе, Дудинский, надо было меня послушаться и не давать ему коньяка. Я вас сейчас введу в курс дела, и надо решать, что лучше предпринять для спасения выставки. Так вот. Блокирование нашего дома началось еще когда ты у нас сидел, помнишь? Тогда основные силы подтянуть, видимо, еще не успели. Но как только ты ушел, стали прибывать спецназовцы. Разумеется, все были в штатском. Мы насчитали пятьдесят человек.

– Всего-то? Как вы думаете, почему так мало? – поинтересовался я.

– Не знаю. Скорее всего информацию Брусковского рассматривают на самом верху и решение о нашем аресте должно быть утверждено на заседании политбюро. Пока же мы запомнили в лицо и составили список особых примет всех участвовавших в осаде нашего дома гебистов. Мы решили, что спецназовцы останутся до утра, и мы не сможем вывезти работы. Но они оказались глупее, чем мы думали, и с наступлением темноты все участники операции разошлись по домам. Поскольку выставка должна состояться во что бы то ни стало, то нам надо срочно решить, где ее проводить, и немедленно перевезти туда работы. Предлагаю провести завтрашний вернисаж у вас. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, какая это реклама для вашей семьи? Завтра о вас заговорят все западные радиостанции, а послезавтра ваши фотографии появятся на первых полосах всех крупнейших газет мира.

– Мы подумаем, – ответил я уклончиво. – Утро вечера мудренее.

– Думать некогда, – наседала на меня ебашкинская жена. – Надо действовать. Соглашайтесь. О такой рекламе можно только мечтать. Ведь завтра вы станете всемирно знаменитыми.

– Я не чувствую себя готовым к всемирной славе, – скромно потупил я глаза.

– Да, боюсь, что он не выдержит испытание популярностью, – поддержала меня Рубина. – Еще чего доброго зазнается, запьет, загуляет, к девушкам начнет приставать. Нет уж, увольте.

– Так вы отказываетесь от всемирной известности?

– Уж больно хлопотно, знаете. Приемы там всякие, банкеты, интервью.

– Тогда что вы предлагаете?

– Ума не приложу, кто бы на такое отважился.

– Неужели во всей Москве не найдется четырех стен, куда можно было бы перевезти работы и пригласить западных корреспондентов? Публику ведь не обязательно приглашать. Да достаточно пару работ к обоям прикнопить, как «Голос Америки» тут же сообщит, что выставка состоялась. А потом пускай только попробуют нас арестовать. Такой шум сразу поднимется.

– Как не найдется? – раздался пропитой бас Насти Вшивиной. – У меня дворницкая целых четыре метра в полуподвале. Мебели все равно нет, я на полу сплю. Места – сколько угодно. Хоть балы устраивай.

– Вот видите, – подхватил Ебашкин. – А вы говорите, что никто не отважится. Вон сколько сразу желающих.

– Да у тебя ведь, Настя, где-то у черта на рогах дворницкая. В такую даль ни один корреспондент не потащится. А если и поедет, то наверняка не найдет, – возразил я.

– Плохо ты о западных корреспондентах думаешь, – возразил мне Ебашкин. – Еще не было случая, чтобы не находили. Ихние журналисты народ дошлый. Итак, решено. Берем такси, едем ко мне, забираем работы, везем в дворницкую, завтра утром я встречаюсь с Фрэдом, мы заезжаем за корреспондентами и привозим их к Насте. И большего от нас даже сам Шемякин не потребует.

Стоит ли говорить, что для экономии места я воспроизвожу весь наш разговор, так сказать, в основательно усеченном варианте. В действительности же в ту историческую ночь все присутствовавшие, будучи смертельно пьяными, поминутно путались в словах, заикались, по сто раз повторяли одно и то же, не слушали и перебивали друг друга, то и дело роняли головы на стол и т.д. Когда же наконец Ебашкин и Настя окончательно отключились, то все как-то сразу встало на свои места и стало понятно, что делать дальше. Настю Вшивину уложили тут же на кухне, на тахте, а ебашкинская жена попросила меня помочь ей доволочь до такси ебашкинское тело.

Я кое-как донес Ебашкина до ближайшей стоянки и бросил его в тачку. Тут ебашкинская жена призналась, что ей нечем платить. Да еще предстояло выволакивать Ебашкина по приезде. Все шло к тому, чтобы я поехал с ними и раскошелился за оба конца. Я чертыхнулся, но деваться было некуда.

Подъехав, я на собственных руках вознес Ебашкина до его квартиры и собрался было вернуться в ожидавшее меня такси, но ебашкинская жена меня остановила:

– Ты куда? А работы?

– Что работы?

– Ты же их обещал отвезти в дворницкую.

– Ты что, серьезно?

– А ты думал мы шутки шутим? Ведь с первыми лучами солнца к нам ворвутся спецназовцы.

Она полезла под кровать, на которой заливисто храпел художник из Ленинграда, и вытащила уже знакомую мне папку.

– Вот. Пересчитай. Ровно двадцать семь штук. Забирай и вези в дворницкую.

– Расписку на двадцать семь миллионов писать?

– Сейчас не до расписок. Каждая минута дорога.

Дома еще не спала Рубина и, перебрав и рассмотрев литографии, мы стали обсуждать, для чего Ебашкиным понадобилось прятать их у нас. Поскольку, как я выяснил, все работы Шемякин прислал художнику из Ленинграда, то они наверняка, по крайней мере на сегодняшний день, ему и принадлежат. Напрашивался вывод, что Ебашкины, воспользовавшись тем, что художник из Ленинграда пьяный, просто-напросто хотят заиграть у него половину литографий, а потом как-нибудь запудрить ему мозги. Получалось, что, пряча у себя папку, мы играли неблаговидную роль. В конце концов мы решили, что завтра, как только проснусь, я отвезу все работы обратно.

Глава четырнадцатая

Меня подвела собственная лень. Нет бы мне засунуть папку куда-нибудь подальше от посторонних глаз. К сожалению, ее увидела очухавшаяся раньше, чем мы проснулись, Настя Вшивина. Видимо, шемякинские работы напомнили ей о намерении Ебашкина превратить ее дворницкую в Центр Мироздания, и я мысленно поблагодарил Бога, что открыл глаза в тот самый момент, когда она уверенно тащила папку к двери, собираясь улизнуть вместе с ней. Пришлось применять силу, отрывая Настины пальцы от папки, потом выталкивать ее на лестницу и потом долго выслушивать истошные, перебудившие весь подъезд вопли.

– Верни Шемякина, совдеп хуев. Помоги-и-и-ите. Обокра-а-а-али. Выставку срываешь, стукач, провокатор, чекист недорезанный.

В конце концов на наше счастье желание опохмелиться, видимо, пересилило в Настиной душе желание славы, и крики смолкли. Не иначе как Настя в конце концов побрела себе по дороге в поисках своих любимых ядохимикатов.

Зато через полчаса, как я втайне и предполагал, заявился Ебашкин – как всегда при бабочке, сияющий, розовощекий.

– Старик, сегодня – исторический день. Я бесконечно счастлив, – тараторил он, не переставая. – Я предчувствую великие перемены, а ты? Скоро наступит оттепель, ты согласен? Я убежден, что мы стоим на пороге грандиозного процесса либерализации. И кто знает, не с нашей ли легкой руки он начнется? А ты как думаешь?

– Я думаю, что для начала тебе следует забрать у нас работы. Кстати, как там художник из Ленинграда?

– Ах, что нам с тобой до какого-то там художника из Ленинграда. Неужели ты не понял, что он всего лишь разложившийся алкоголик, который кроме пьянки ничего в жизни не признает? Ты думаешь, он понимает все величие Шемякина? Как бы не так. Да он за бутылку готов продать все пятьдесят четыре литографии. Просто он подал документы на выезд и рассчитывает, что Шемякин в знак благодарности за рекламу поможет ему трудоустроиться в Париже. Но ты же видишь, кто на самом деле истинный организатор выставки. Нет уж, пусть он себе пьет сколько хочет – с сегодняшнего дня я полностью беру инициативу в свои руки и его от нашего мероприятия отстраняю. Давай поскорее отвезем папку к Насте Вшивиной.

– Послушай, – прервал я его. – Я не хочу тратить время на разгадывание твоих тайных планов, но вижу, что ты чего-то упорно добиваешься, хотя я и не в силах понять, чего именно. Но как бы там ни было, давай, пока мы оба трезвые, все же подумаем, как сделать так, чтобы выставка несмотря ни на что состоялась. Иными словами, кто из московских диссидентов собирается в ближайшее время отваливать на Запад и кому в связи с отъездом необходимы скандал, реклама и репутация мучеников режима? Есть у тебя предложения?

– Охотников много найдется, но кто достоин, чтобы я ему делал такой дорогой подарок? Да и с какой стати? – патетически воскликнул Ебашкин.

– Как ты думаешь, Шишовы согласятся? По-моему, и для тебя, и для Шемякина они – самый оптимальный вариант.

– Еще бы. Шишовы спят и видят, чем бы своих иностранных гостей развлечь.

– Так в чем проблема? Бери папку, денег на такси я тебе дам, и вези ее к Шишовым.

– А ты?

– Причем тут я?

– Без тебя я не повезу, – категорично заявил Ебашкин. – Во-первых, мне одному скучно, а во-вторых, давай сначала заедем в одно место, где нас опохмелят.

– Кто нас в такую рань ждет?

– Позволь мне сделать тебе сюрприз. Возьмем такси, и я отвезу тебя в одно потрясающее место. Там мы посидим, выпьем и на трезвую голову обсудим, как нам жить дальше. Идет?

Я в конце концов позволяю ему себя уговорить, тем более, что сам не прочь принять на грудь грамм двести пятьдесят чего-нибудь покрепче, и мы, выйдя на улицу, ловим машину. Ебашкин просит шофера подбросить нас на Ленинские горы до МГУ и садится на переднее сиденье, повернувшись ко мне вполоборота.

– Надо сделать так, чтобы все, что мы сегодня предпримем, выглядело как праздник. Давай хоть раз в жизни оттянемся на полную катушку в свое удовольствие. Вот у меня остались два рубля, и я их кидаю в общий котел на наше мероприятие. – И Ебашкин в самом деле вытащил из кармана две рублевые бумажки, помахал ими у меня перед носом и спрятал обратно.

Возле здания университета толпились студенты, которые спешили на занятия. Мы с Ебашкиным влились в общий поток.

– Сейчас мы пойдем в общежитие, где живут одни иностранцы. За нами будут следить, – шепнул мне Ебашкин. – Если тебя остановят, мы с тобой не знакомы.

– Хорошенькое дельце, – огрызнулся я.

Мы вошли в битком набитый лифт и вышли на каком-то безлюдном этаже. Пока шли пустым коридором, Ебашкин шепотом бормотал:

– Здесь кругом одни микрофоны, так что о выставке – ни слова. Сейчас я тебя познакомлю с одним американским искусствоведом, крупнейшим специалистом по творчеству Шемякина. Говорить буду я, ты молчи, а то сболтнешь лишнее.

Остановившись перед одной из бесчисленных одинаковых дверей, Ебашкин постучал. Потом еще, еще и еще, пока за дверью не закряхтели, не застонали и не зашлепали босыми ногами. Потом кто-то долго возился с замком, и даже я из коридора чувствовал, как у того, кто не мог повернуть щеколду, тряслись руки. Как я и ожидал, крупнейшим американским искусствоведом оказался уже знакомый мне Фрэд, который предстал перед нами с опухшей физиономией, босой и в кое-как наброшенном на голое тело халате.

– О, мы вчера слишком много выпили. Гречка молодец, выпил больше, чем я, а я заснул и ничего не помню, – объяснил мне свое состояние Фрэд.

Как они объяснялись между собой, когда пили вдвоем, я так и не понял. Фрэд ни слова не знал по-русски, а Ебашкин по-английски. Но тем не менее я понял, почему меня так активно выпроваживал вчера Ебашкин.

– Виски. Дринк. Опохмеляться, – потребовал первым делом Ебашкин.

Поняв знакомое слово, Фрэд с трудом показал на шкаф. Ебашкин, как коршун на добычу, бросился открывать дверцу, за которой высились штабеля картонных коробок. Вскрыв одну из них, Ебашкин извлек бутылку с четырьмя розами на этикетке, откупорил, налил всем по полстакана, выпил и облегченно вздохнул.

– Так. Переводи ему. Сейчас часа два пьем. Потом едем к Шишовым. Выставка будет у них.

– Погоди, для начала неплохо было бы получить согласие Шишовых.

– Перебьются. Переводи. Пусть он собирается, берет бутылок десять. Нет, лучше двенадцать. Пусть берет пару ящиков или сколько там у него есть. Пусть обзвонит западных корреспондентов и скажет, чтобы все приезжали к Шишовым.

Я добросовестно перевел, но из всех моих слов бедняга Фрэд усвоил только то, что надо опять куда-то ехать пить.

– О-о, – застонал он, натягивая джинсы.

Тем временем Ебашкин перекладывал виски, бутылку за бутылкой, из ящиков в огромный дорожный баул, который он предусмотрительно прихватил с собой.

После второго стакана заметно взбодрился и Фрэд, успевший к тому времени одеться.

Нагруженные баулом с виски, мы вышли. Снова взяли такси, и я назвал адрес Шишовых.

Глава пятнадцатая

Можно без преувеличения сказать, что в середине семидесятых просторная, со множеством комнат квартира Алины и Вальдемара Шишовых на первом этаже в центре Москвы в течение двух лет играла роль единственной в своем роде столичной диссидентской Мекки. В любое время суток у них можно было встретить диссидентский народец всех мастей и оттенков, иностранцев (сотрудников иностранных посольств и западных корреспондентов), а также советских чиновников из либералов, рискнувших вкусить запретного плода и провести вечерок в обществе как первых, так и вторых. Двери шишовской квартиры открыты для всех, кроме стукачей и милиции. Постоянные гости супругов Шишовых – диссидентские художники, для которых пребывание в их доме – кратчайший и вернейший способ находить покупателей для своей продукции. Поэтому все стены легендарной квартиры, даже кухонные и коридорные, от пола до потолка, демонстрируя товар лицом, завешаны произведениями авангардного искусства.

За Шишовыми прочно утвердилась репутация величайших трезвенников. Даже если кто-то и приходит в их дом с бутылкой и угощает всех присутствующих, все равно Шишовы ни при каких обстоятельствах не возьмут в рот ни капли. Я наблюдал их на приемах в посольствах и на светских тусовках в ситуациях, когда кажется, что невозможно хотя бы чисто символически не пригубить, но и тогда Шишовы оставались единственными, в чьих руках не было бокала.

Вальдемар Шишов – фоторепортер, специализирующийся на репортажах о разных скандальных диссидентских мероприятиях. Если где-то милиция разгоняет очередную авангардистскую выставку, диссидентский автор читает свое новое крамольное произведение, где-то совершается венчание диссидентских жениха и невесты или же на диссидентской квартире диссидентский священник крестит появившегося на свет диссидентского ребенка, можно быть уверенным, что на любом из мероприятий, даже если они происходят одновременно, непременно встретишь и Вальдемара Шишова с его неизменной фотокамерой. Репортер он профессиональный, тут ничего не скажешь. Мне рассказывали, как однажды в Переделкино на похоронах одного известного диссидентского поэта Шишов забрался к покойнику в гроб, лег рядом с ним и оттуда снимал подходивших с прощальным поцелуем диссидентов.

Вечерами, пока Вальдемар в ванной обрабатывает отснятый за день материал, Алина Шишова, сидя на канапе в одном и том же облегающем ее фигуру длинном черном платье, потчует гостей чаем и светской беседой, то есть сплетнями о художниках, о стукачах, о колдунах и экстрасенсах. Кроме чая, который из антикварного чайника разливают по антикварным чашкам, и иногда принесенной кем-нибудь из гостей бутылки (что, однако, не поощряется) на столе больше ничего нет. Будьте уверены, закуску вам у Шишовых не подадут ни при какой погоде. О бережливости и экономности Шишовых слагают легенды. Я лично, например, был участником такого случая.

Как-то мы зашли к Шишовым с Рубиной и она вручила кому-то из госте свою визитную карточку. А поскольку в те годы такие карточки в Москве заказать было невозможно, Шишов спросил, где она их заказывала и нельзя ли ему сделать такие же за любые деньги. Он, помнится, так и сказал мне:

– За любые деньги, старик.

Я объяснил, что любые деньги не нужны, а карточки я могу попросить сделать своих знакомых ребят из типографии, где я когда-то работал, и что они берут по десять копеек за штуку. Например, сто карточек – десять рублей, пятьсот – пятьдесят и т.д. Шишов закричал, что для него это не деньги и попросил меня как можно скорее заказать тысячу карточек. В типографии мне верили в долг, через несколько дней вручили тысячу карточек и я понес их Шишову. Обычно, когда заказчики хотели проверить количество, то отсчитывали, скажем, сто карточек, укладывали их в стопку, а потом уже, подсчитывая остальные, брали за эталон высоту первой сотни.

Каково же было мое удивление, когда Шишов, взяв у меня карточки, стал пересчитывать… всю тысячу, перебирая их по одной. И, добросовестно пересчитав, сказал, что в пачке не хватает одной карточки, то есть он насчитал только девятьсот девяносто девять. Когда же я неопределенно пожал плечами – мол, ну и черт с ней, Шишов подвел меня к куче карточек и настоятельно потребовал:

– Нет, ты теперь сам пересчитай.

Я сказал, что пока еще из ума не выжил, чтобы его дурацкие карточки пересчитывать. В ответ Шишов гневно на меня посмотрел и тоном, не терпящим возражений, приказал: